2日目。

早朝5時過ぎから子ども達は起き出し、スタッフ達も予定より早く起床。

朝ごはんは、昨夜の余ったハンバーグを使ったチーズバーガーと、ツナマヨサンドとサラダ。

寝起きと共にトランプゲーム、そして朝からチーズバーガーへのがっつき。

2日目のスタートと共に、子ども達のパワフルさを思い知らされました。

そして食後、まずは宿題時間。

子ども達にとってはできれば避けて通りたい夏の宿題や課題(人それぞれですが。)

みんな少し顔を歪めながら、机に向かってくれていました。

大人からするとすぐに終わらせられそうにも思いますが、ぼくらスタッフも元・子ども。

確かにやりたくなかったよな、と思い返しつつ、大人の顔して子ども達へエールを送っていました。

昼食は冷やしそうめん。

おかずとして、何か揚げ物でも作ろうか?というスタッフの提案に、そうめんだけで良いという子ども達。

大葉やみょうが、納豆等を薬味に、ヘルシーな昼食でしたが、キンキンに冷やしたそうめんに、子ども達は満足気でした。

そして、午後からはオリジナルの地図を作る為、街散策へ出発。

日差しが強く、とても暑い昼下がりだったので、水筒を満タンに、日陰を求めて街中を歩きました。

ですが、休憩ポイントの公園では、涼んだ後にすぐさま鬼ごっこを始める子ども達。

そして、その様を日陰で見守る大人達。

大人は自分で限界を決め過ぎなのかもしれません。

帰舎後、「おおかみこどもの雨と雪」を観ながらクーリッシュを食べ、からだを冷まし、地図作りに取り掛かりました。

歩いた道のりの記憶とメモを頼りに、山王学舎の周辺地図を作るこの作業。

なかなか難しかったと思いますが、チームごとで話し合い、頭を悩ませながら、みんな頑張って描き進めていました。

途中疲れて寝てしまう子もいたぐらいだったので、みんな本当にお疲れ様でした。

そして、2日目の夕食はバーベキューをしました。

子ども達のリクエストで、意外にも肉ではなく魚介類中心のBBQ。

まだまだ暑い夕暮れでしたが、それが吹き飛ぶぐらい美味しく楽しい時間となりました。

食後は、また銭湯で汗を流し、就寝しました。

2日目はみんな歩き疲れている様子で、消灯後はすぐ眠りについていました。

その3へ。

美術と学び支援事業

放課後児童クラブ山王学舎では、地域の寺子屋のような学び舎を目指しています。

学びの場所を作り出すことで、子ども達が自主性を発揮し、お互いが自分の課題に気付き支え合うことが出来ます。

ここはいろんな学年の子ども達が自由に学び合える場所です。

そして、まだちょっぴり勉強が苦手だったり、今日はしたくない日は、先生と一緒に遊べたり、美術や工作を楽しんで作ることができます。

子ども達の毎日の放課後が充実できる山王学舎の取り組みです。

週末には様々なイベントを行っている山王学舎ですが、主軸は「放課後児童クラブ事業」としての子どもの健全育成です。

月曜日~木曜日は学校の宿題や勉強の時間。

そして、水曜日と木曜日は美術の時間を設けています。

山王学舎の前身団体「山王ひなた美術教室」から持っている美術表現のスキルを学びに取り入れ、毎週子ども達と様々なものづくりを行っています。

山王学舎では学びをお友達同士、自分で行える環境が整っていまし、一緒にいる先生達も勉強について、ほんの少しみんなの背中を押してくれます。

学びの機会を塾だけでなく、子ども達自身の自主性を生み出す取り組みがここにあります。

毎日ほんの少しの参加費で参加できますので、塾や習い事ではない、子ども達の放課後の居場所「山王学舎」で過ごしてみませんか。

●お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

電話092-515-8752

mail:info@sanno-gakusha.or.jp

学び舎林間学校〜その4〜

学び舎林間学校最終日。

この3日間、子ども達は早起きで朝からにぎやかでしたが、最終日はなかなか起きてきませんでした。

昨夜は遅くまで大いに楽しんだのでしょう。

ですが、みんな目覚めが良く、やはり朝からとても元気でした。

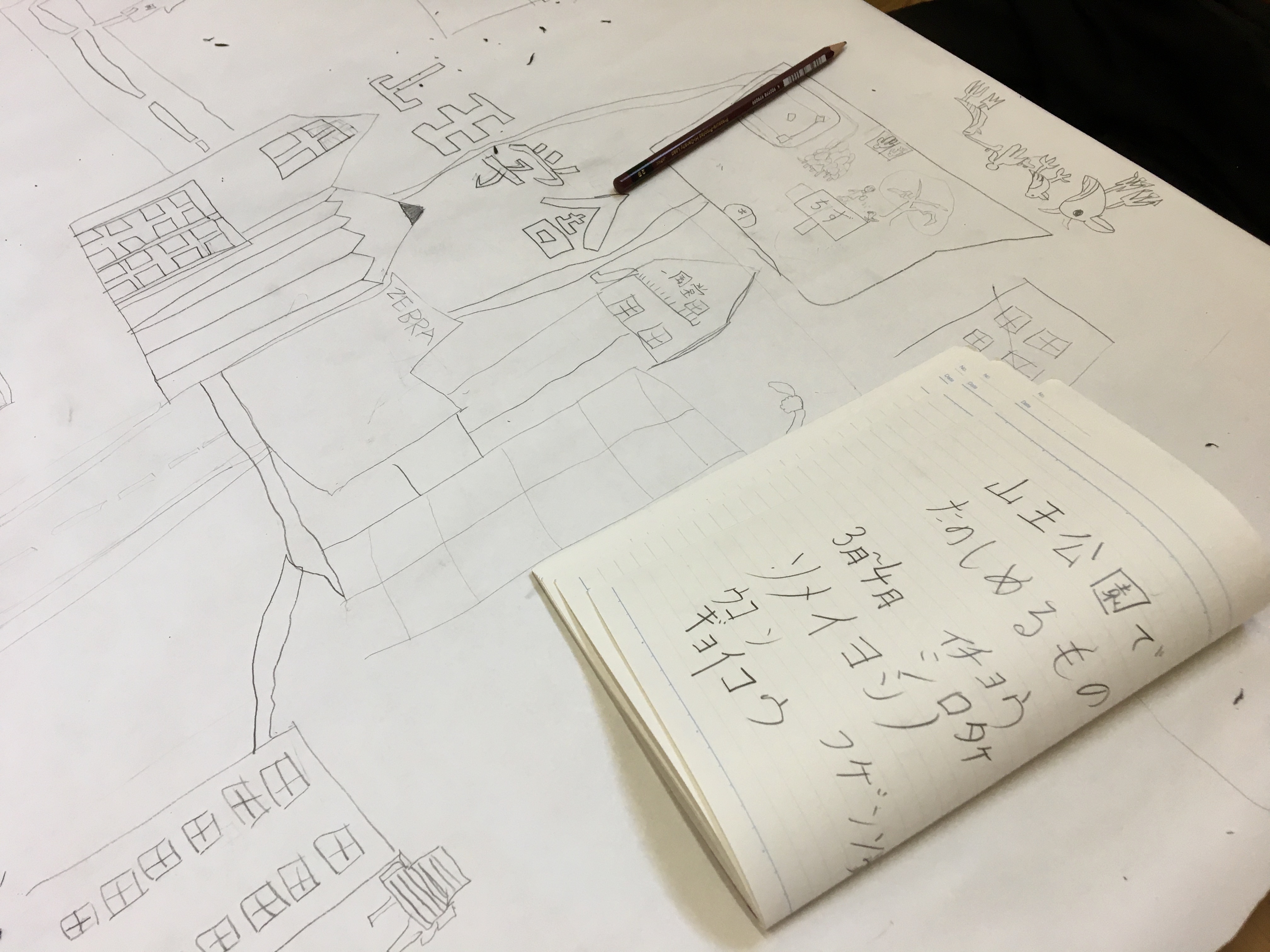

最終日は13時解散なので、朝食を終えた後はすぐさま地図作りの仕上げに取り掛かりました。

仕上げは絵の具を使って、より色鮮やかになり、この林間学校期間中の思い出を凝縮したかのような、とてもさわやかなオリジナルの地図が完成しました。

そして最後の昼食は、炒飯と餃子。

胃袋も最後までわんぱくでした。

といった感じで簡単にまとめましたが、4日間、みんな本当にお疲れ様でした。

コロナ禍の中、不安な状況下での実施となりましたが、少人数だからこそ、子ども達もスタッフものびのびと過ごす事ができたのではないかと思います。

そして、この学び舎林間学校を通して、学びや規律、自主性が育まれていたら嬉しく思います。

子ども達の中では思い通りに行かず、小さな喧嘩が起こる場面も多々ありましたが、その都度、話し合い、譲り合って、前進している姿が見れたので、たかが4日間ですが、きっと成長していることでしょう。

今年は12月に「学び舎林間学校〜冬編〜」も実施予定ですし、もしくは来年の夏に、更に成長して会えることを期待しておきます。

そして、コロナ禍で不安な状況の中、山王学舎へ子ども達を送り出してくれたご家族のみなさまに御礼申し上げます。

心からありがとうございました。

学び舎林間学校〜その3〜

学び舎林間学校3日目。

朝食は、玉子焼き、とんぺい焼き、味噌汁の卵尽くし。

3日目も朝からみんな元気いっぱいでした。

3日目も午前中は、宿題と自由時間。

自由時間は、漫画を読んだり、映画を観たり、将棋をしたりと、それぞれのんびりと過ごしていました。

みんな慣れ親しんできた様子で、とても和やかな時間が流れていたと思います。

昼食はクリームパスタを食べ、お腹を満タンにして、3日目もチームごとに分かれ、街散策へ出発しました。

写真からもわかるように、3日目も良過ぎるぐらいの快晴でした。

日陰と水分、そして途中で涼みに入ったスーパー内のキンキン冷房の有り難さ。

それ以上に、子ども達はごねることなく、積極的に街散策に取り組んでくれたので、とても有難く思いました。

ちなみに、あるスタッフはこの日、子ども達の鬼ごっこに参加したようですが、久しぶりに走ったからか、足がもつれ、転び、豪快な擦り傷を負いながら笑顔で帰ってきました。

大人は限界を突破した時にこそ、思い出が付いてくるのかもしれません。

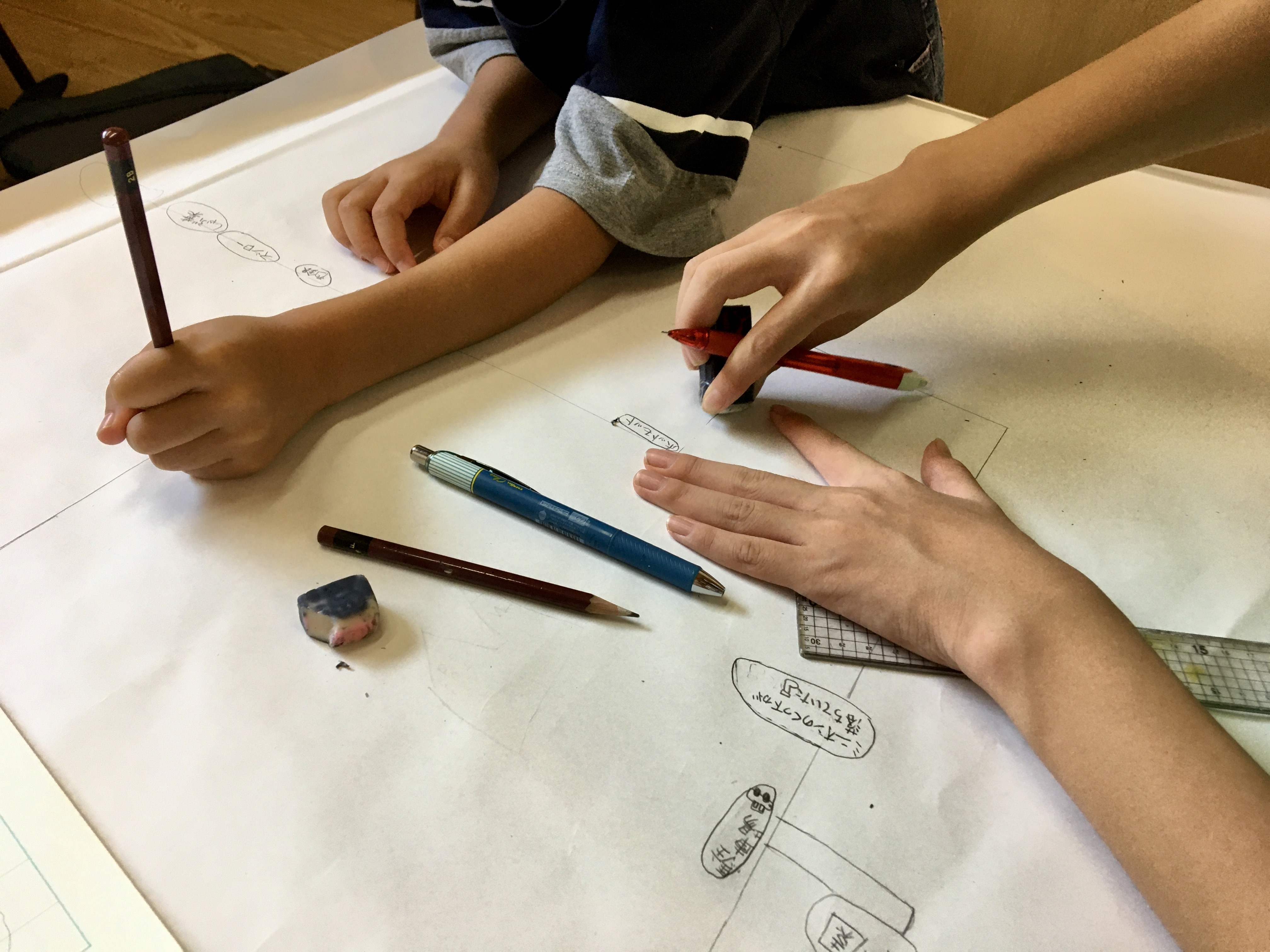

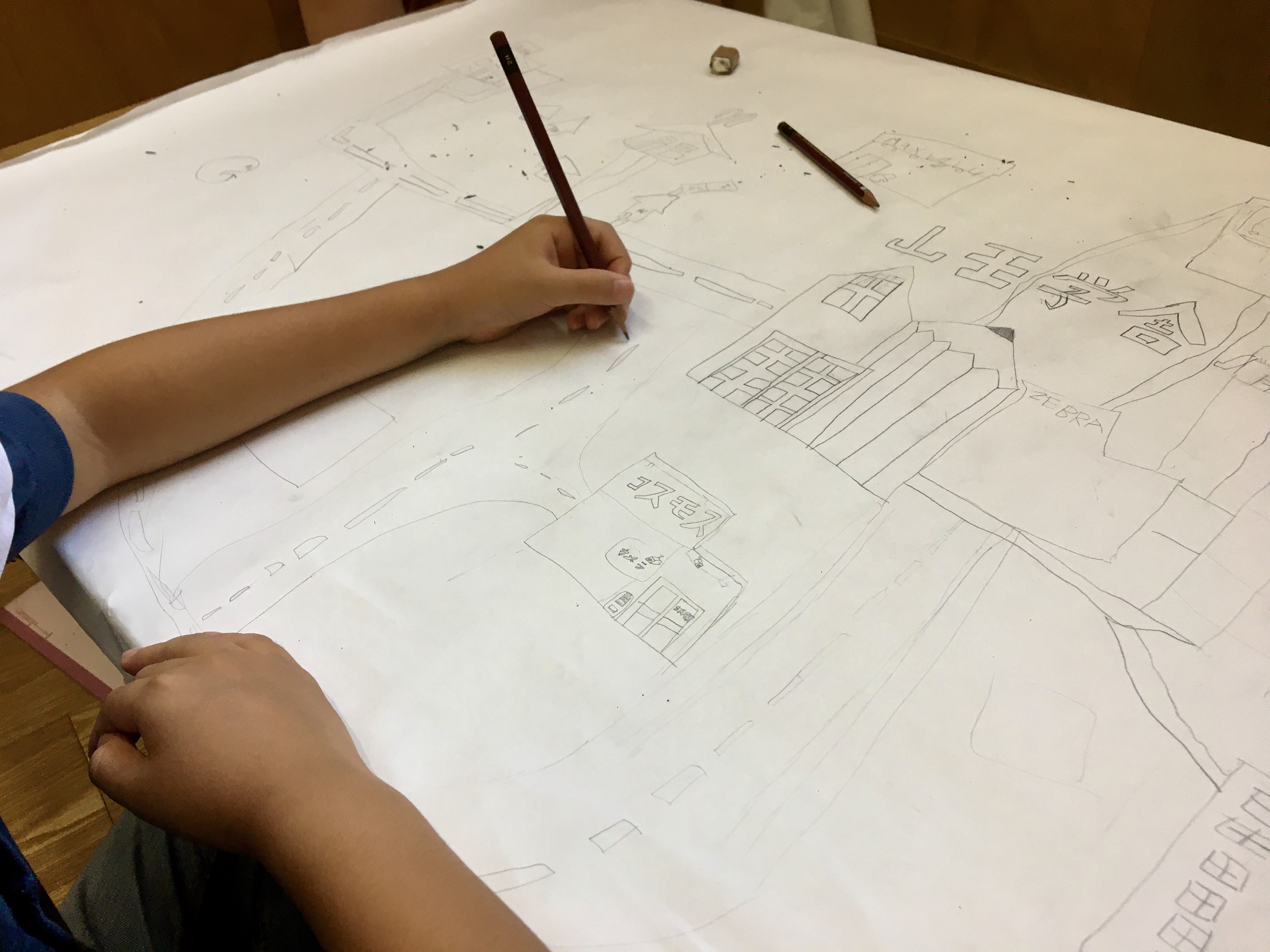

そして、3日目は別ルートの道を描き込み、色塗りへ。

2日目同様みんな歩き疲れていたと思いますが、地図作りまでとても頑張ってくれていました。

夕食は鶏唐揚げ。

下味の揉み込みから、衣付けまで、豪快に調理しましたが、サクサクでご飯のすすむとても美味しい唐揚げが仕上がりました。

今回の林間学校中で、この唐揚げが一番売れ行きが良かったと思います。

そして、食後は近所の公園で花火をしました。

ラジカセでBGMとして、はっぴいえんど「夏なんです」を流したくなりました。

3日目はお盆休みを終えた近所の老舗・千石湯へ、ようやく行く事ができました。

湯上りに飲んだ瓶ジュースが美味しかったのですが、カラカラになったからだに、この瓶ジュースの量では足りない!、という子ども達の意見にとても納得しました。

帰舎後は、将棋やカードゲーム。

そして、帰り道で拾った汚れた十円玉を磨きたいという男子の提案をきっかけに、みんなでお酢を使っての小銭磨きに励んでいました。

それを機に疲れも忘れたのか、消灯後もよなよなトランプでの大富豪で大盛り上がりし、みんなで最後の夜を楽しんでいる様子でした。

その4へ。

学び舎林間学校〜その2〜

学び舎林間学校2日目。

早朝5時過ぎから子ども達は起き出し、スタッフ達も予定より早く起床。

朝ごはんは、昨夜の余ったハンバーグを使ったチーズバーガーと、ツナマヨサンドとサラダ。

寝起きと共にトランプゲーム、そして朝からチーズバーガーへのがっつき。

2日目のスタートと共に、子ども達のパワフルさを思い知らされました。

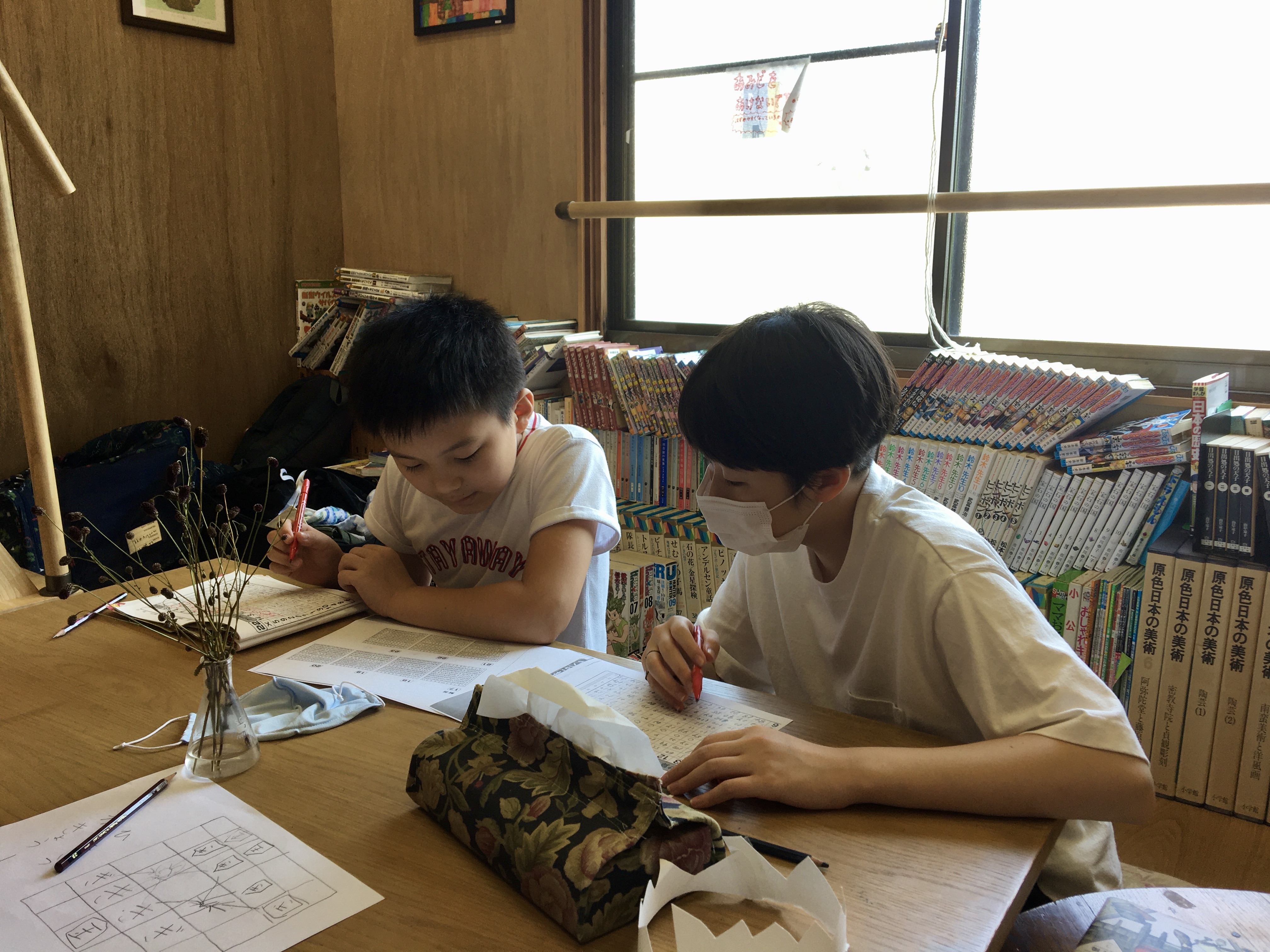

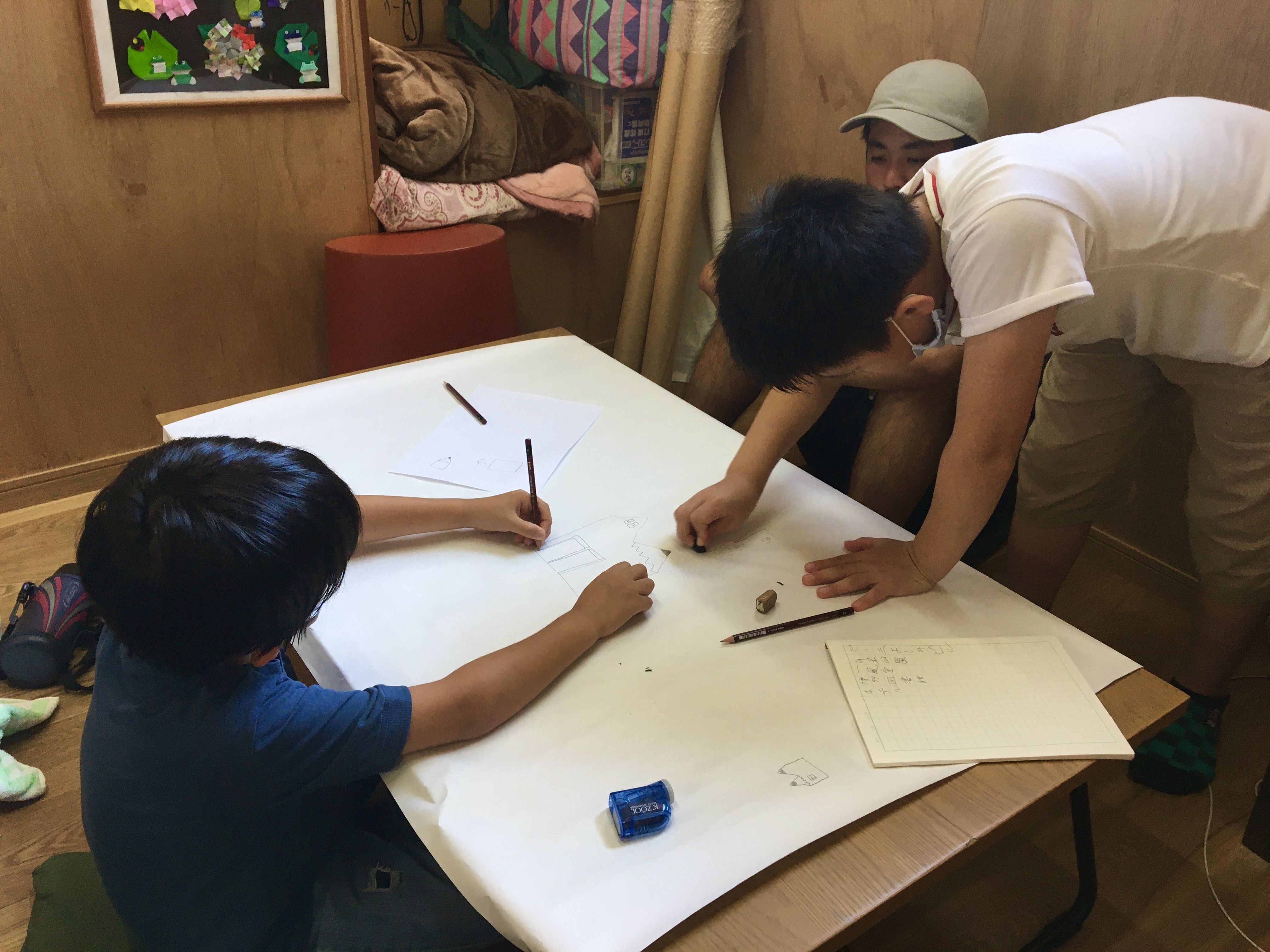

そして食後、まずは宿題時間。

子ども達にとってはできれば避けて通りたい夏の宿題や課題(人それぞれですが。)

みんな少し顔を歪めながら、机に向かってくれていました。

大人からするとすぐに終わらせられそうにも思いますが、ぼくらスタッフも元・子ども。

確かにやりたくなかったよな、と思い返しつつ、大人の顔して子ども達へエールを送っていました。

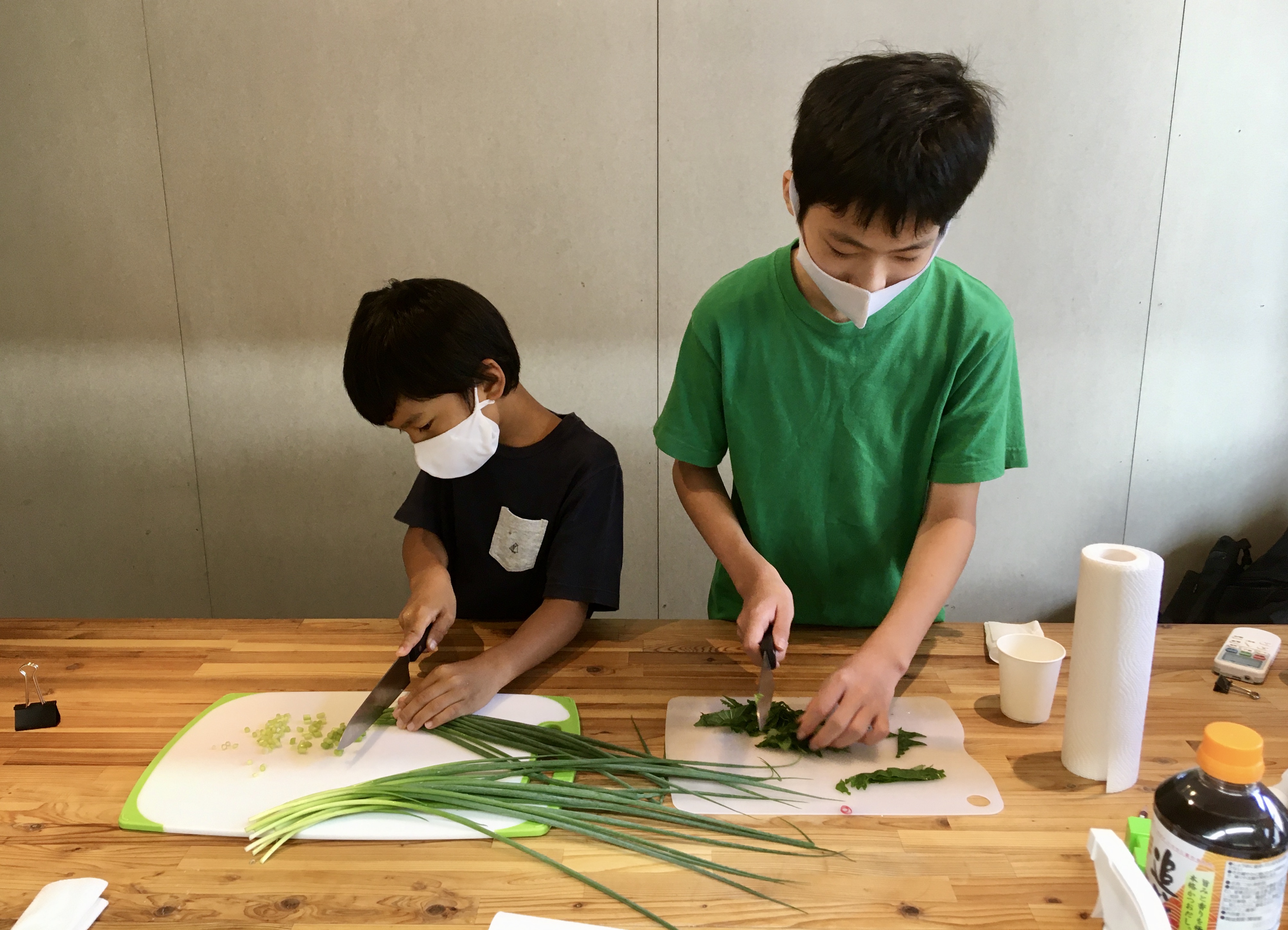

昼食は冷やしそうめん。

おかずとして、何か揚げ物でも作ろうか?というスタッフの提案に、そうめんだけで良いという子ども達。

大葉やみょうが、納豆等を薬味に、ヘルシーな昼食でしたが、キンキンに冷やしたそうめんに、子ども達は満足気でした。

そして、午後からはオリジナルの地図を作る為、街散策へ出発。

日差しが強く、とても暑い昼下がりだったので、水筒を満タンに、日陰を求めて街中を歩きました。

ですが、休憩ポイントの公園では、涼んだ後にすぐさま鬼ごっこを始める子ども達。

そして、その様を日陰で見守る大人達。

大人は自分で限界を決め過ぎなのかもしれません。

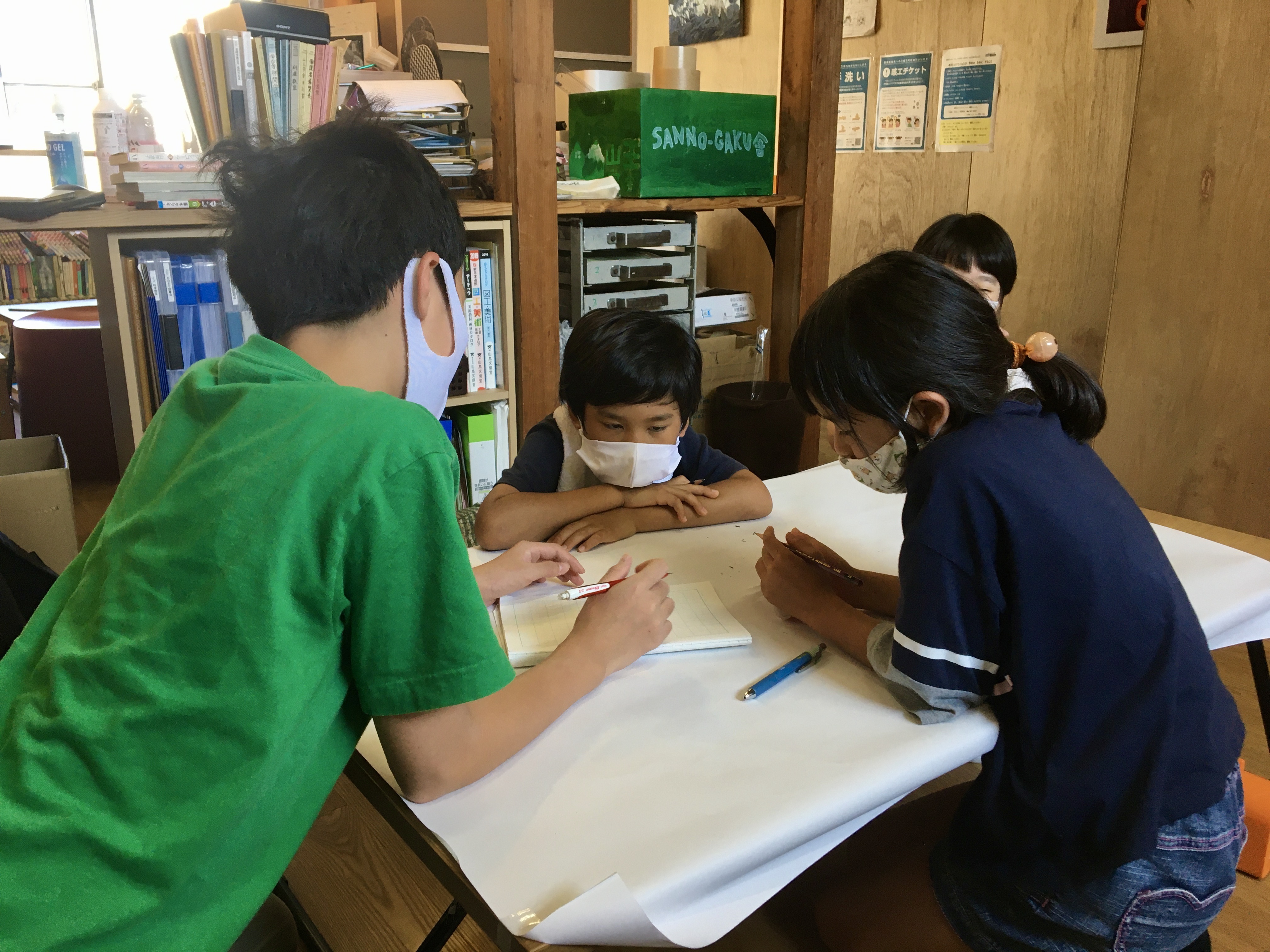

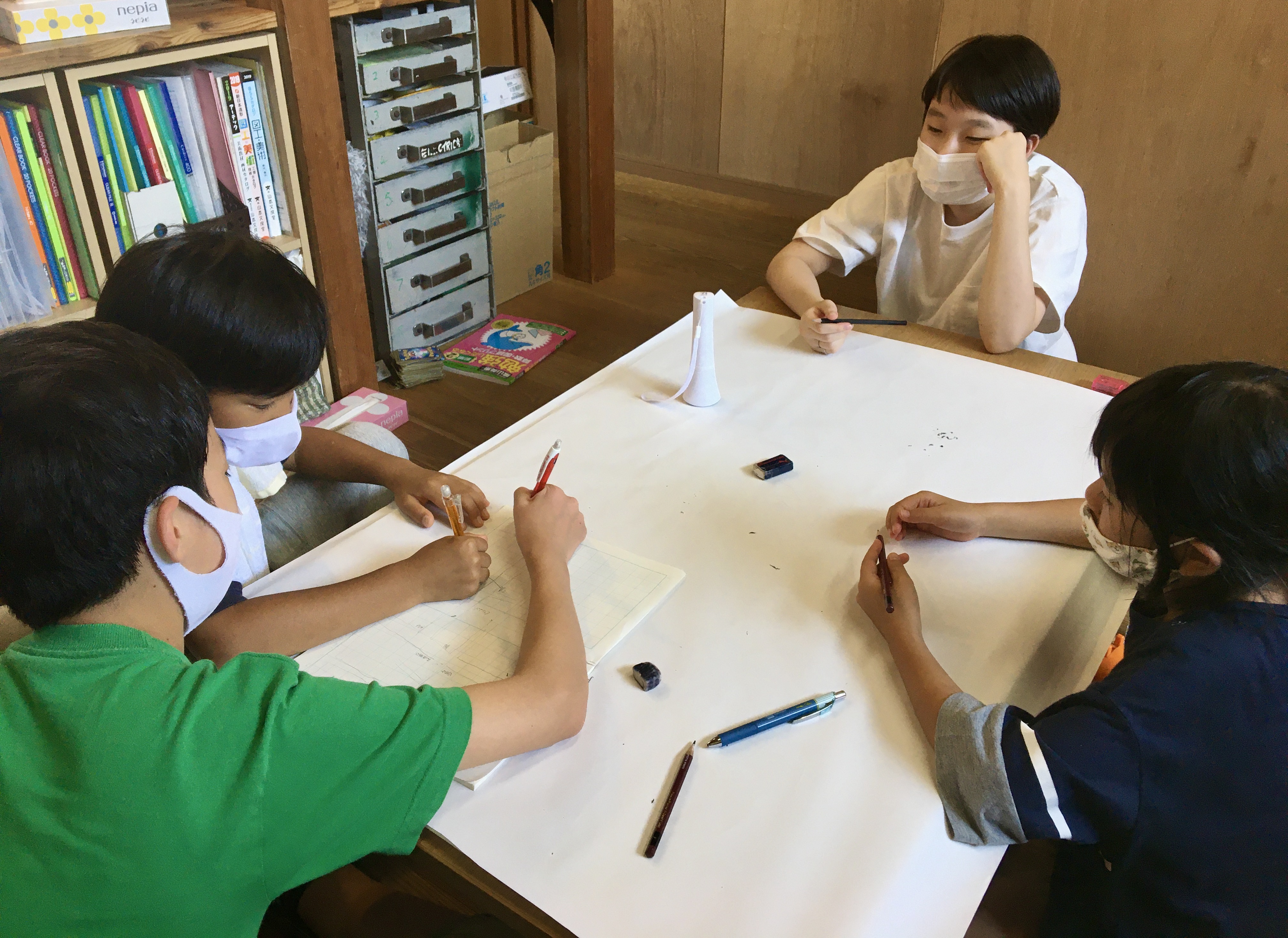

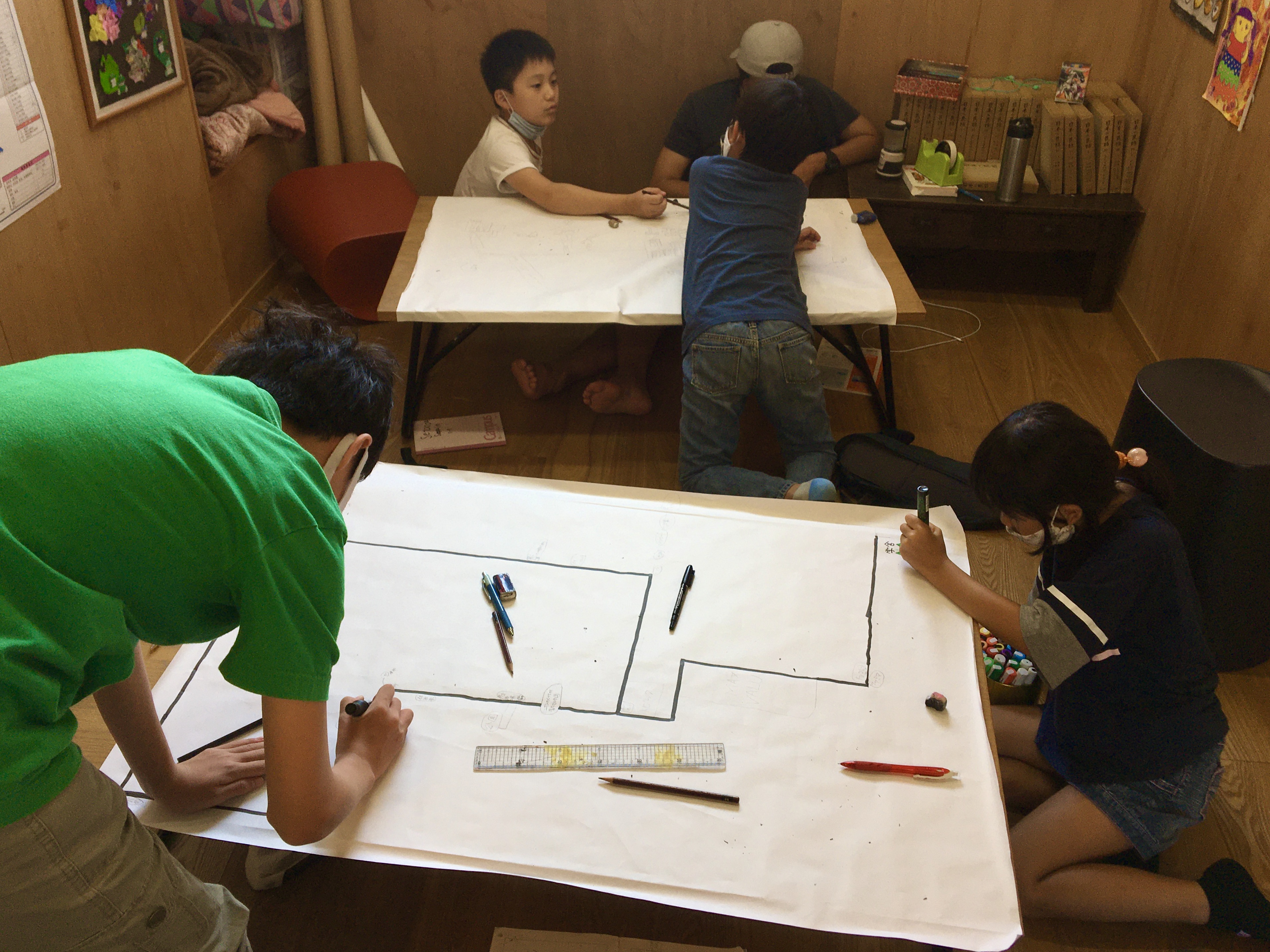

帰舎後、「おおかみこどもの雨と雪」を観ながらクーリッシュを食べ、からだを冷まし、地図作りに取り掛かりました。

歩いた道のりの記憶とメモを頼りに、山王学舎の周辺地図を作るこの作業。

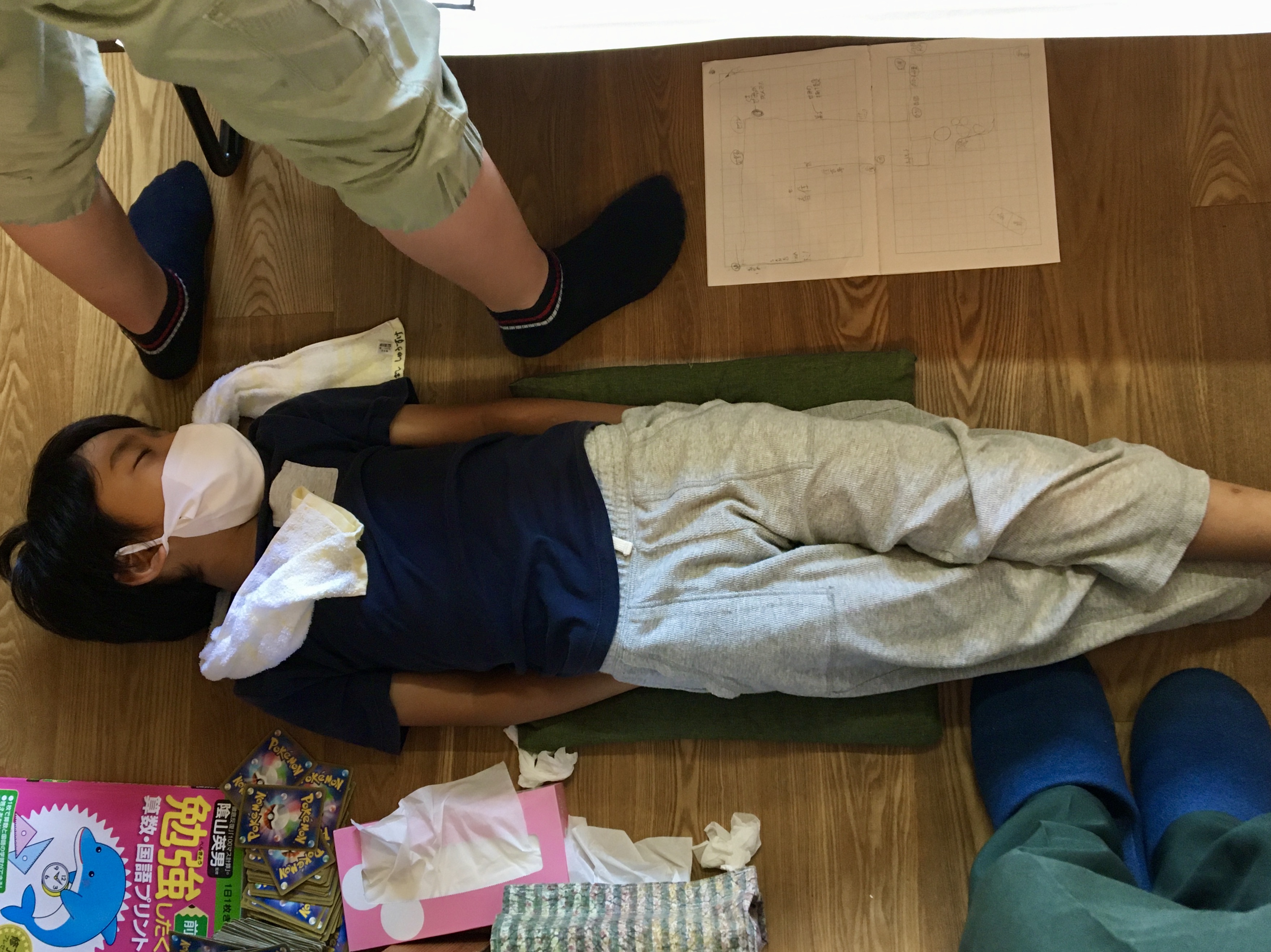

なかなか難しかったと思いますが、チームごとで話し合い、頭を悩ませながら、みんな頑張って描き進めていました。

途中疲れて寝てしまう子もいたぐらいだったので、みんな本当にお疲れ様でした。

そして、2日目の夕食はバーベキューをしました。

子ども達のリクエストで、意外にも肉ではなく魚介類中心のBBQ。

まだまだ暑い夕暮れでしたが、それが吹き飛ぶぐらい美味しく楽しい時間となりました。

食後は、また銭湯で汗を流し、就寝しました。

2日目はみんな歩き疲れている様子で、消灯後はすぐ眠りについていました。

その3へ。

学び舎林間学校〜その1〜

学び舎林間学校8月16日〜19日渡って行われた学び舎林間学校の様子をお伝えします。

このイベントでは、山王学舎内で3泊4日の宿泊体験を行いました。

普段とは違う友達との交流や共同料理、また一緒の学びと体験を通じて、子ども達の自主性と協調性を図るプログラムです。

新型コロナウイルス禍の中、前期は中止となり、後期はギリギリまで悩みましたが、少人数開催とし、なるべく密にならない状況を心掛けて実施いたしました。

初日。

初顔合わせを終えた後、4日間のスケジュール説明とチーム分けの発表。

2チームに分かれて、それぞれチーム名とチーム目標、そして、これから4日間の朝、昼、晩の食事メニューをみんなで決めてもらいました。

「チーム新昭」と「Gameチーム」。

まだ慣れ親しんでいないもの同士、チーム名を決めるだけでも、すんなりとは決まりませんでしたが、しっかり話し合って、譲り合いながら、チーム名と食事メニューが決まって行きました。

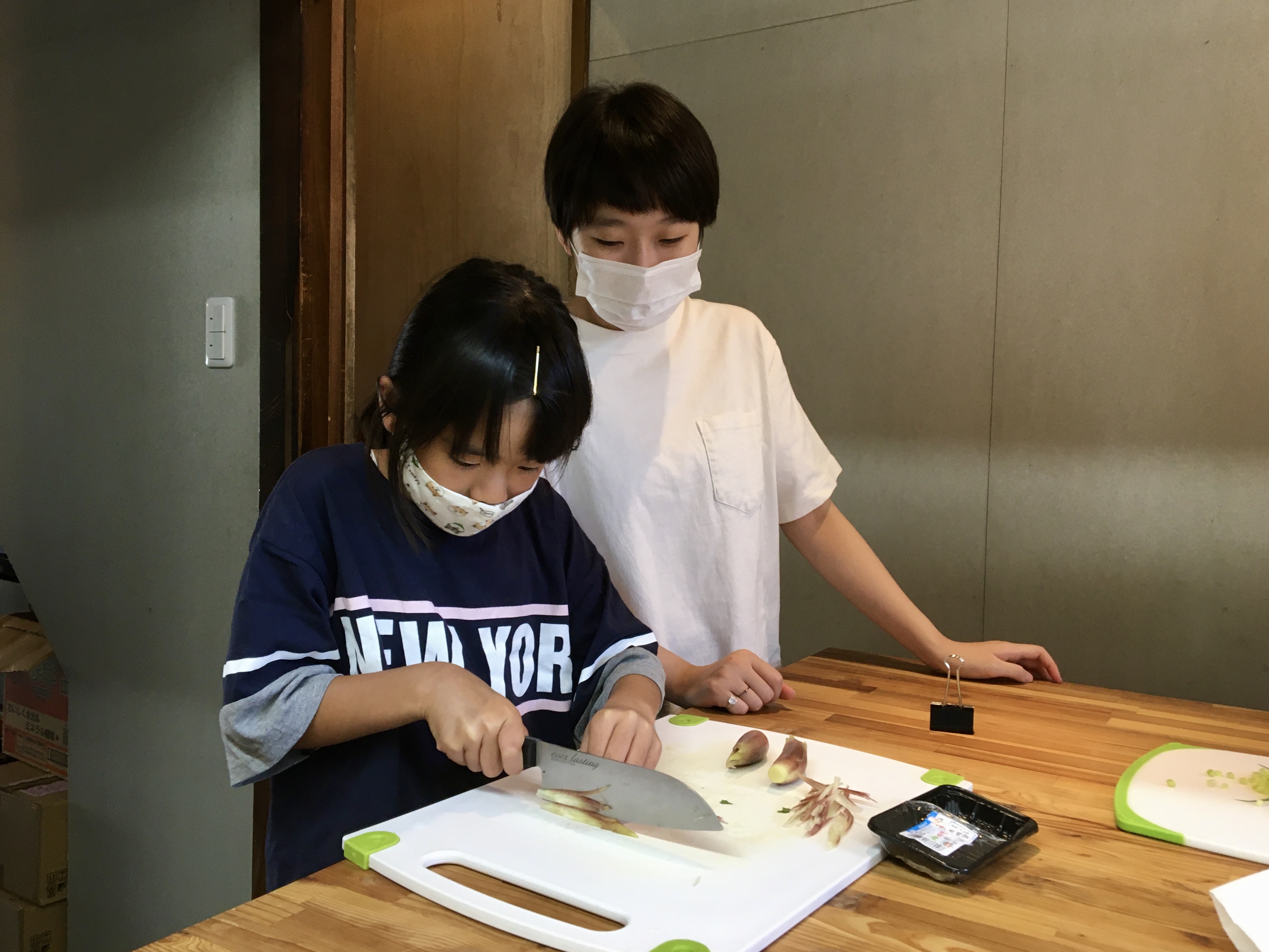

初日の夕飯は、チーム新昭がハンバーグを、先生のアドバイスを受けつつ作ってくれました。

おぼつかない手つきでの包丁使いは、見ていて少しひやひやしましたが、怪我せず、美味しいハンバーグを仕上げてくれました。

写真がありませんが、食後は銭湯へ。

近所の老舗銭湯がお盆休みというプチハプニングがありましたが、その代わりに大型の銭湯へ行くことになりました。

電気風呂やサウナ等、子ども達は広々とした空間を楽しんでくれている様子でした。

そして帰舎後は、就寝準備へ。

初日ということで緊張疲れしていると思いきや、22時の消灯後もランタンの灯りで、読書や将棋等、みんな夜更かしを楽しんでいました。

しかし、明日は街散策&地図作りがあるので、体力温存の為に23時過ぎには就寝しました。

初日にして、仲良くなっている様子で、眠りたくないとの声が少し嬉しく思いました。

2日目は、その2へ。

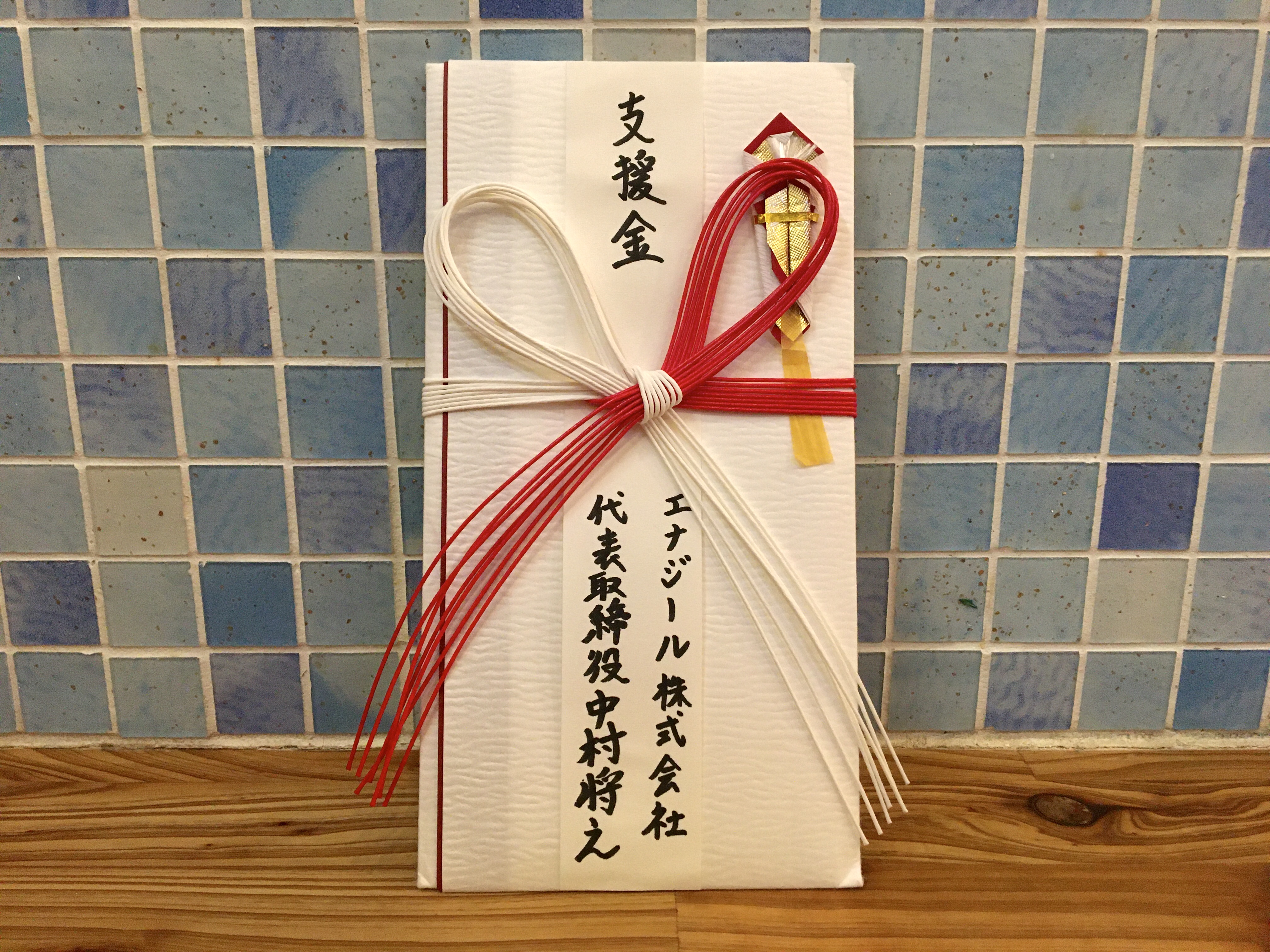

エナジール株式会社様から寄付していただきました

子ども食堂8月22日(土)は、「山王学舎子ども食堂」の日でした。

新型コロナウイルス禍の中、スタッフ含めボランティアの人も、地域の人も日々どのようにすれば良いか模索を続けています。

今回の子ども食堂は少人数開催として実施し、なるべく密にならない状況で受け入れを行いました。

そうした状況の中、エナジール株式会社様から山王学舎子ども食堂の取り組みにご賛同いただき、是非活用してくださいとご寄付を頂きました。同時に山王学舎の様子も見学したいということで、直接来所いただき贈呈式も行いました。

誰かに見守られている。支えられている。そんな想いが関わっている人や子ども達にも励みとなります。

エナジール株式会社様は普段より会社として社会貢献を図りたい気持ちが強く、山王学舎のウェブサイトを見てご連絡をいただきました。子ども食堂の取り組みは福祉の面から考えると個人情報など守るものが多くなりますが、地域の開けた取り組みや共感をご理解いただくためには、情報発信は必要になります。

エナジール株式会社様は事業内容がWEBコンテンツを扱うこともあり、山王学舎のウェブサイトや発信力を評価いただき、今回のご寄付となりました。

食堂運営や子ども達の食材購入に資するものとして運用したいと思います。

本当にありがとうございました!

学び舎子ども料理教室〜冷やし〜

学び舎子ども料理教室7月19日(日)に行われた学び舎子ども料理教室の様子をお伝えします。

今回のテーマは、「冷やし」。

みんなでフルーツポンチを作りました。

料理を始める前に、スイカの縞模様の豆知識を簡単に勉強し、スイカクイズに挑戦してもらいました。

縦縞のラインに沿って種がついているようです。

そして、調理開始。

まずはオレンジゼリー作りから。

果実と果汁を絞り出してもらいました。

お次は、手絞りバナナジュース。

はちみつと牛乳を混ぜて仕上げました。

そして、白玉。

スイカは器として使うので、中身をきれいにくり抜いてもらいました。

器のカットは、子ども達の小さな手ではなかなか難しそうでしたが、先生と一緒に一生懸命頑張っていました。

不均等さがかわいらしいです。

最後は、ゼリーや他の果物のカット。

ゼリーと杏仁豆腐の型抜きは、緩すぎてあまりうまくいきませんでした。

そして、完成。

スーパーマリオの土管から出てくる人喰いフラワーみたいな見た目に仕上がりましたが、完成品に子ども達は興奮していました。

今回は猛スピードでバタバタと進んでいったので、みんな大変だったと思いますが、それぞれの工程を積極的に取り組んでくれていました。

みんな美味しそうに食べている様子が見れたのでとても良かったです。

あと、べっこう飴も作っていました。

今回も参加してくれたみなさんありがとうございました。

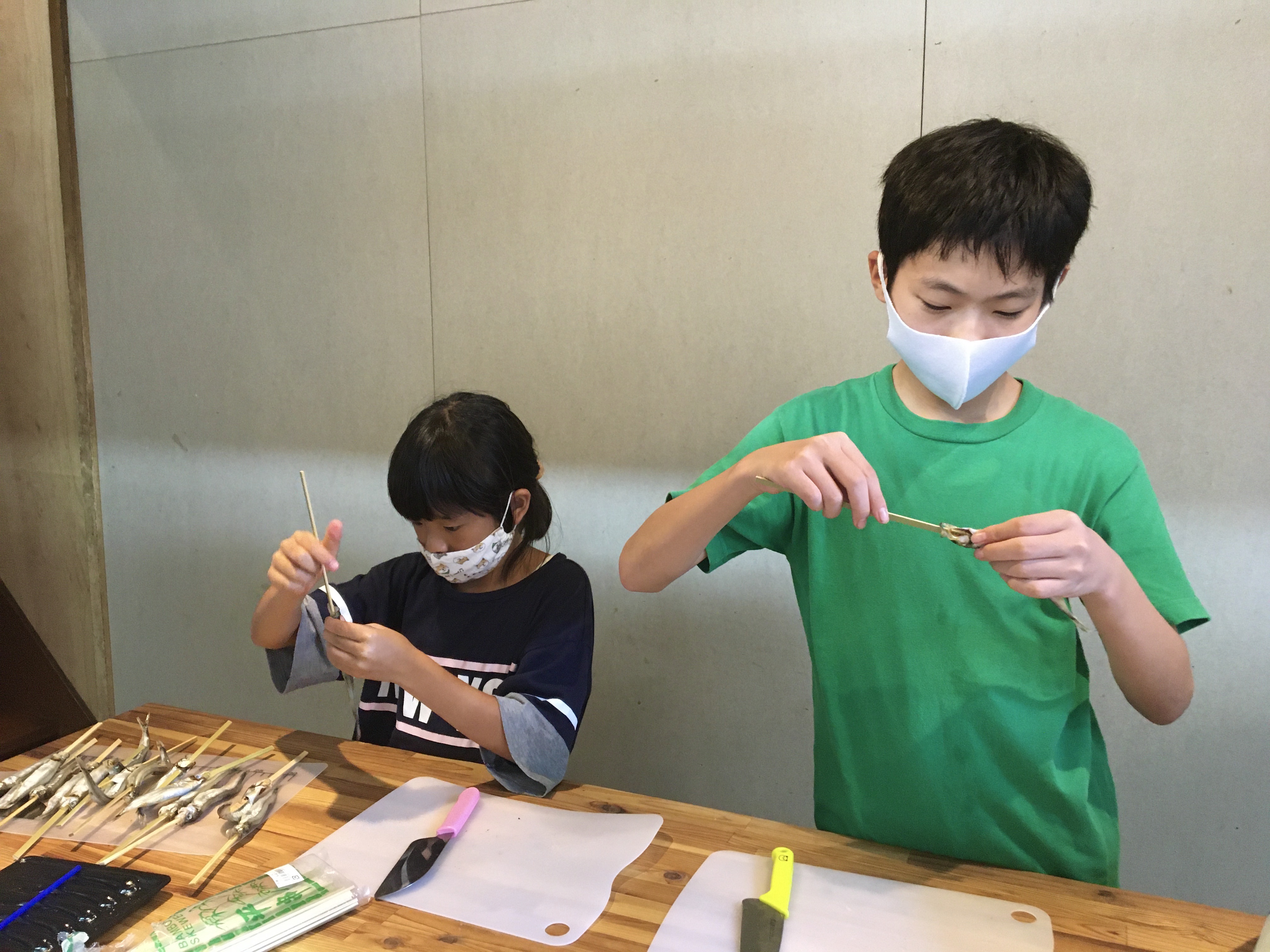

次回は8月30日(日)、テーマは「お魚」です。

ご予約お待ちしております。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

子ども食堂~アジフライ定食~と、アレックス帰国

子ども食堂7月18日(土)に行われた子ども食堂の様子をお伝えします。

メニューは、アジフライ定食でした。

新鮮なアジ、そして揚げたてのアジフライは身がふわふわで、とても美味しかったです。

前回に引き続き、今回も多くの子ども、大人達が足を運んでくれました。

調理担当の青山さん、川原さんはへとへとであったと思いますが、大量に用意していた食材が完売となったのでとても嬉しく思います。

子ども達の交流の場、家族団らんの場として、是非ご活用下さい。

小さな山王学舎ですので人数は限られてしまいますが、美味しい夕食とくつろげる居場所を準備してお待ちしております。

足を運んでくれたみなさん、ボランティアスタッフのみなさん、今回も心からありがとうございました。

ちなみに、シャッターペイントを子ども達と実施してくれたアレックスが、今月末イタリアへ帰国するので、挨拶がてらに子ども食堂に顔を出してくれました。

山王学舎への感謝の意を込めて、と自分の作品まで贈ってくれたので、とても感激しました。

真っ直ぐで素直なアレックスを見習って、ぼくも子ども達と真っ直ぐに付き合っていけたらいいなと思えました。

ありがとう、アレックス。またどこかで会いましょう。

次回の子ども食堂は、8月8日(土)、メニューはカレーライスです。

参加の際は、事前のご予約をお願いいたします。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

本の寄贈

未分類山王学舎の取り組みを様々な形で知って頂いて、新しいかかわりを持つことが出来ます。新しい繋がりは私たちにとって見守られている大きな励みになります。

この度は兵庫県の方が、山王学舎の取り組みを知って頂いて本のご寄贈を頂きました。「日本の民話」全26巻が送られてきて、まだ子どもたちが読む前に大人の私たちが読みたくなる気持ちになりました。つい九州筑前筑後の巻から見たくなるのは地元愛があるからでしょうか(;^_^A。

兵庫県の奥松幸子様ありがとうございます。大切に使わせていただきますので今後も是非私達の取り組みを見守っていただきたいですね。

学び舎お泊り読書会

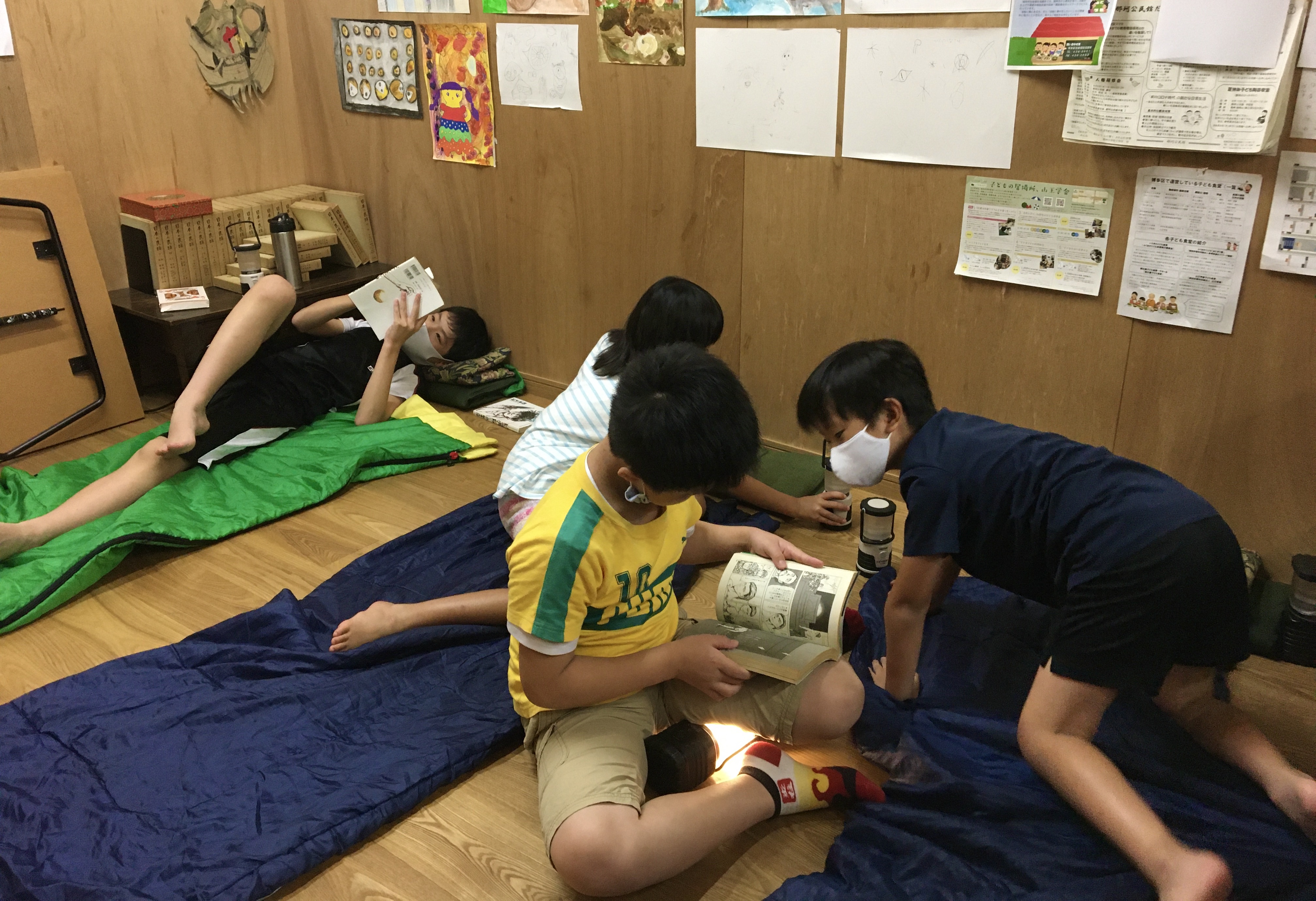

学び舎お泊り読書会7月11日から12日にかけて行われた学び舎お泊り読書会の様子をお伝えします。

今回は、高学年から中学生が多く集まった会となりました。

お兄さん、お姉さん達が静かな空気を作ってくれていたので、低学年の子達もそれに合わせて割りかし落ち着いて読書に向かってくれていたと思います。

中学生の子達の中には今日は部活で疲れたからと、早い時間から寝袋を出し、横になりながら読書をしている子達もいましたが、くつろいでくれて何よりです。

とは言え、22時消灯後にすぐ寝る子はいず、みんな読書やお話で盛り上がり、たまの夜更かしを楽しんでいるようでした。

翌日、ほとんどの子ども達が6時前から起き出し、先生達もすかさず起こされ、みんなで予定より早い朝食時間となりました。

そして、食後は読書感想画へ。

読んだ本のあらすじ等も添えて、みんな真面目に取り組んでくれていました。

みなさん一泊二日お疲れ様でした。

本を交換し合って読んでいる様子を見れたり、息抜きになったという声が聞けてとてもよかったです。

のんびり読書ができるように準備しておきますので、またのご参加お待ちしております。

次回は8月1日(土)の開催です。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp