11月29日(日)に行われた学び舎子ども料理教室の様子をお伝えします。

今回は、うどんの麺作りをしました。

調理を始める前に、まずは下川先生と小麦粉のかんたんなお勉強。薄力粉、中力粉、強力粉の特性やそれぞれが適した使い方をクイズ形式で学んでもらいました。

そして、調理開始。

子ども達でも簡単に手打ちうどんが作れるように、バヤ先生が研究しレシピを作ってきてくれたようです。

まずはしっかり分量を計り、薄力粉、水、塩を箸で混ぜ合わせていきました。

そして、手でこねて一塊にしていく作業。

粘土のようにはなかなかまとまってくれず、力も要る作業なので、手の小さな低学年の子達は少し苦戦している様子でした。

そして、手でこねた後は、ビニール袋と手ぬぐいでカバーをし、ゆっくりとかかとで踏んづけてこねていきました。

こちらの作業も地味ではありますが力の要る作業なので、体重が軽い子達は、先生の手助けもありながら頑張ってこねていました。

この「踏んづけて伸ばして、10分間生地を寝かせる」という工程を、3セット行いました。

10分寝かせている間は、「鬼滅の刃」鑑賞。

今回は3時間を大急ぎで使わないと完成できないタイムスケジュールだったのですが、子ども達は鬼滅の刃に釘付けで、踏む→休ませるのメリハリが驚くほどに出ていました。果たして鬼滅効果なのか、子ども達が優秀だったのか。

そして、生地を寝かせ終わった後は、生地を伸ばしていく作業。

パン屋さんみたいだ、と喜んでいる子がいましたが、確かに小さい頃は生地をめんぼうで伸ばしていく作業は少し憧れがあった気がします。

最後に細麺に切る作業。

細さを意識しながら丁寧に切り出していました。

そして、実食。

ごぼう天うどんと、カレーうどんを用意していたので、好きな方で食べてもらいました。

時間に追われながら急いでみんなで作った麺でしたが、とても美味しく茹で上がっていました。まばらな太さがむしろ手作り感が出ていましたし、子ども達が美味しそうに食べてくれていたので良かったです。

今回も参加してくれたみなさん、ありがとうございました。

次回は12月20日(日)、テーマは「クリスマス」です。ご予約お待ちしております。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

山王学舎弁当

子ども食堂1月23日(土)は子ども食堂の予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止の為、山王学舎での食事提供はせず、お持ち帰りのお弁当とこれまでフードバンクから頂いた食材の配布会へ変更いたしました。

限定20個の唐揚げ弁当。

ボランティアスタッフの方々が丹精込めてボリューミーなお弁当に仕上げてくれました。子どもは無料、大人は300円です。

子ども食堂からお弁当配布会へ急な変更にも関わらず、すぐに予約で埋まりとても嬉しい限りでした。

そして、フードバンクからいただいた食材もたくさん持ち帰っていただきました。

山王学舎だけでは使いきれない量だったので、みなさんに有効活用していただきとても助かりました。

今回もご参加してくれたみなさんありがとうございました。

次回の子ども食堂は2月6日(土)ですが、その日も今回同様にお弁当と食材の配布会として実施させていただく予定です。

開催時間は18:00〜19:00で、限定20個。

ご予約お待ちしております。

●お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

電話092-515-8752

mail:info@sano-gakusha.or.jp

子ども食堂〜唐揚げ定食〜

子ども食堂1月9日(土)に行われた子ども食堂の様子をお伝えします。

新年初回は「唐揚げ定食」。

コロナウイルス観戦拡大防止の為、今回も少人数完全予約制での実施となりました。

山王学舎は、放課後児童クラブとしても運営しています。子ども食堂の盛り上がりも大事ですが、平日も子ども達が普段通りの居場所として過ごせるように、スタッフやボランティアの皆さんが率先して衛生管理に注意を払いながら、遊び、勉強、食事の場を提供していこう思っております。

そして、今回は近所の光薫寺さんからご提供していただいた菓子パンと、フードバンクさんからいただいた食材を参加者に配布させていただきました。

参加された保護者の方々の喜んで帰られる姿が見受けられたので、こちらとしても大変喜ばしく思います。

光薫寺さん、フードバンクさん、毎回ありがとうございます。

今回もご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

●お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

電話092-515-8752

mail:info@sano-gakusha.or.jp

山王学舎1月の飲食時短営業・変更、イベントの中止のお知らせ

お知らせ福岡県は13日にコロナ感染症拡大を受け、緊急事態宣言を発出することになります。それを受けて山王学舎においても感染拡大防止の観点から、時短営業とイベントの中止を決定しました。

『中止イベント』

・1月16日(土)~17日(日)「学び舎お泊り読書会」

・1月31日(日)「学び舎子ども料理教室」

ご予約いただいた方、これから参加しようと楽しみにして頂いた方大変申し訳ありません。

また、夜の飲食を提供してまいりましたが、緊急事態宣言中の当面の間夜間の営業は短縮とさせていただきます。(1月16日(土)~2月7日(日)の期間16:00~19:00※酒類の提供も19:00迄)

営業日はこれまで通り、平日月曜日から土曜日となっています(日曜日は定休日)。

但し1月8日(金)から2月7日(土)までの平日はお弁当のテイクアウトについて16:00~19:00迄出来ますのでお気軽にお立ち寄りください。

事前にご予約のお電話、もしくはメールをお願いいたします。

山王学舎(モドキヤ)は、地域の皆様と触れ合える大変楽しく貴重な場です。コロナ禍ですので我慢を強いられますが、感染終息後の楽しみだと思い、是非皆様のご理解をよろしくお願い致します。

尚、緊急事態宣言期間中も山王学舎はサポートが必要な子どもや家庭の支援は実施してまいります。放課後児童クラブやフリースクール事業、放課後の自学の習慣化・美術含(16:30〜18:00)については通常通り実施しています。

新年のご挨拶

放課後児童クラブ遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

みなさま、昨年も大変お世話になりました。2021年も子ども達、地域の大人達が居心地良く集える居場所を作っていけるよう、スタッフ一同頑張って行きたいと思います。

余談ですが、今年は山王学舎に「オードリー春日の春日語カレンダー2021」を設置しましたので、子ども達と毎日このカレンダーをめくりながら、面白おかしく過ごしていけたら良いなと思います。

では、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

平日の山王学舎

放課後児童クラブ山王学舎は、福岡市子ども未来局放課後子ども育成課に「放課後児童健全育成事業開始届」を提出し、「放課後児童クラブ山王学舎」として、正式に福岡市の民間学童事業者として登録しています。

「放課後児童クラブ山王学舎」は、共働き世帯やひとり親世帯、就学援助世帯などの条件はありません。

放課後児童支援員と補助スタッフが、異年齢の子ども達と一緒に放課後の居場所を作り上げています。

山王学舎は、先生と子どもの距離も近く、そして古い建物の良い所を残した趣ある施設です。

みんなの秘密基地みたいな場所で「居場所」「学び」「体験」を複合的に行います。

ブログでは週末イベントの様子ばかりをお伝えしているので、今回は平日の山王学舎の様子をお伝えしようと思います。

学校が終わってやってくる子ども達。

本やマンガを読んだり、タブレットを使って各々が自由に過ごしていますが、16:30から18:00までは勉強時間となります。「子ども達の自学と学びの習慣化」を目標とし、学校の宿題をしたり、山王学舎に常備してあるドリル、タブレットを使って予習・復習に取り組んでもらっています。

自宅ではなかなか宿題がはかどらない子でも、みんなで集い、分からないところは先生が教えてもくれるので、もしかしたらはかどるようになるかもしれません。

金曜日と土曜日にある美術・工作時間は、日頃のため込んだパワーを解放するが如く、それぞれの熱量ある制作を行ってくれています。

そんな子ども達を見ていると、少しでも早くコロナウイルスが終息し、のびのびと過ごせるようになることを願うばかりです。

子ども達のより良い憩いの場所となるよう模索しながら、子ども達と共に今のムードを乗り切って行こうと思います。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

子ども食堂〜カツカレー〜

子ども食堂12月5日(土)に行われた子ども食堂の様子をお伝えします。

福岡県でも新型感染症の発症が再び相次いでいます。

山王学舎の子ども食堂では、スタッフの咳エチケットの徹底や手洗いうがいの励行に努め、換気、不特定多数の方が接触する箇所の消毒を行うなど、感染予防・拡大防止のための対策を行っております。

今回は現在の福岡県の状況を鑑みて、いつも以上に少人数での開催とさせていただきました。

今後の福岡県や福岡市自治体の発出する要請に従い、スタッフ、子ども達の衛生管理に十分気を付けながら、慎重に実施してまいります。

参加ご希望の方は、事前のご予約、お問い合わせをお願いいたします。

次回は12月19日(土)、メニューは「おでん」です。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

学び舎子ども料理教室〜麺〜

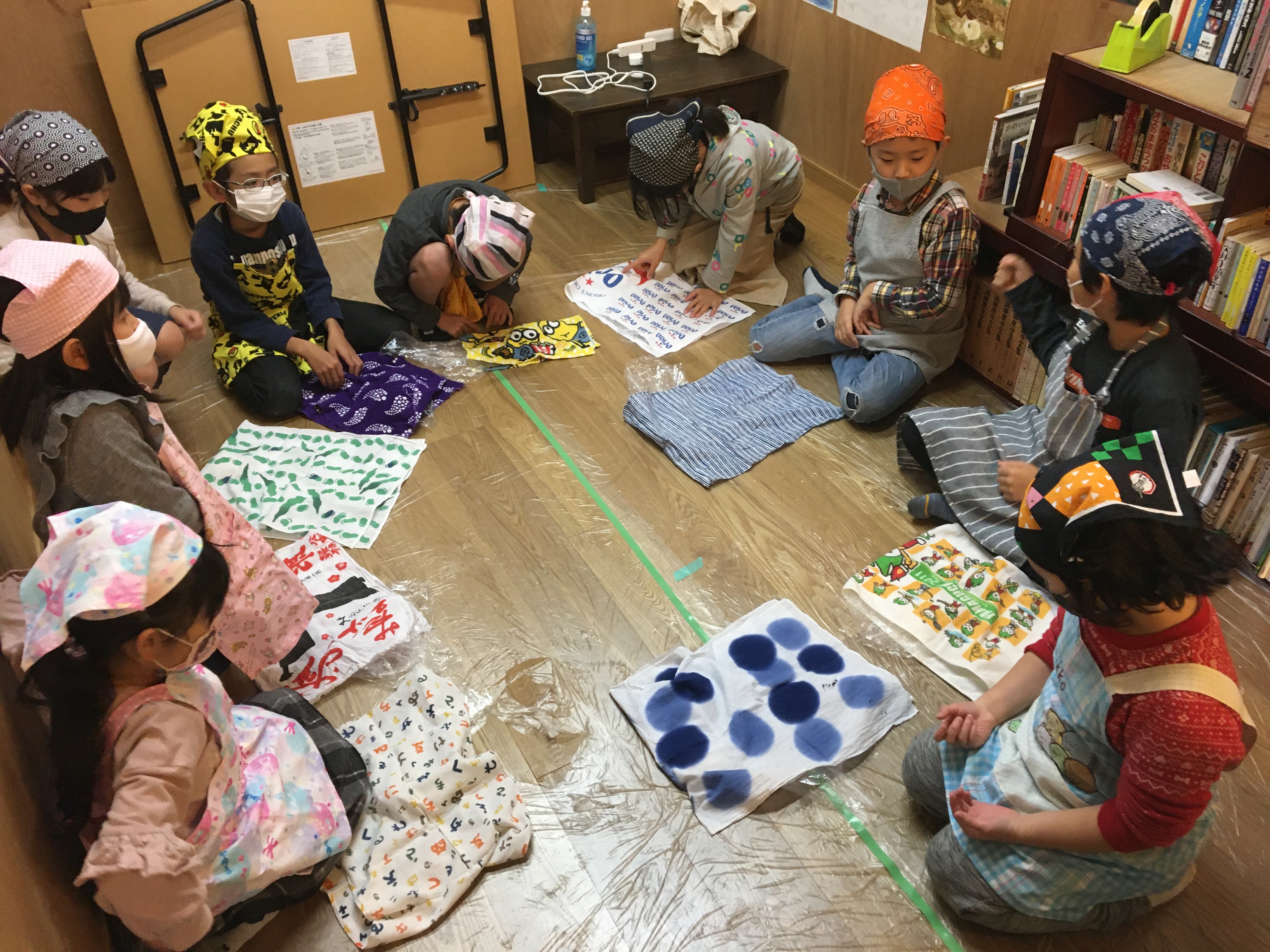

学び舎子ども料理教室11月29日(日)に行われた学び舎子ども料理教室の様子をお伝えします。

今回は、うどんの麺作りをしました。

調理を始める前に、まずは下川先生と小麦粉のかんたんなお勉強。薄力粉、中力粉、強力粉の特性やそれぞれが適した使い方をクイズ形式で学んでもらいました。

そして、調理開始。

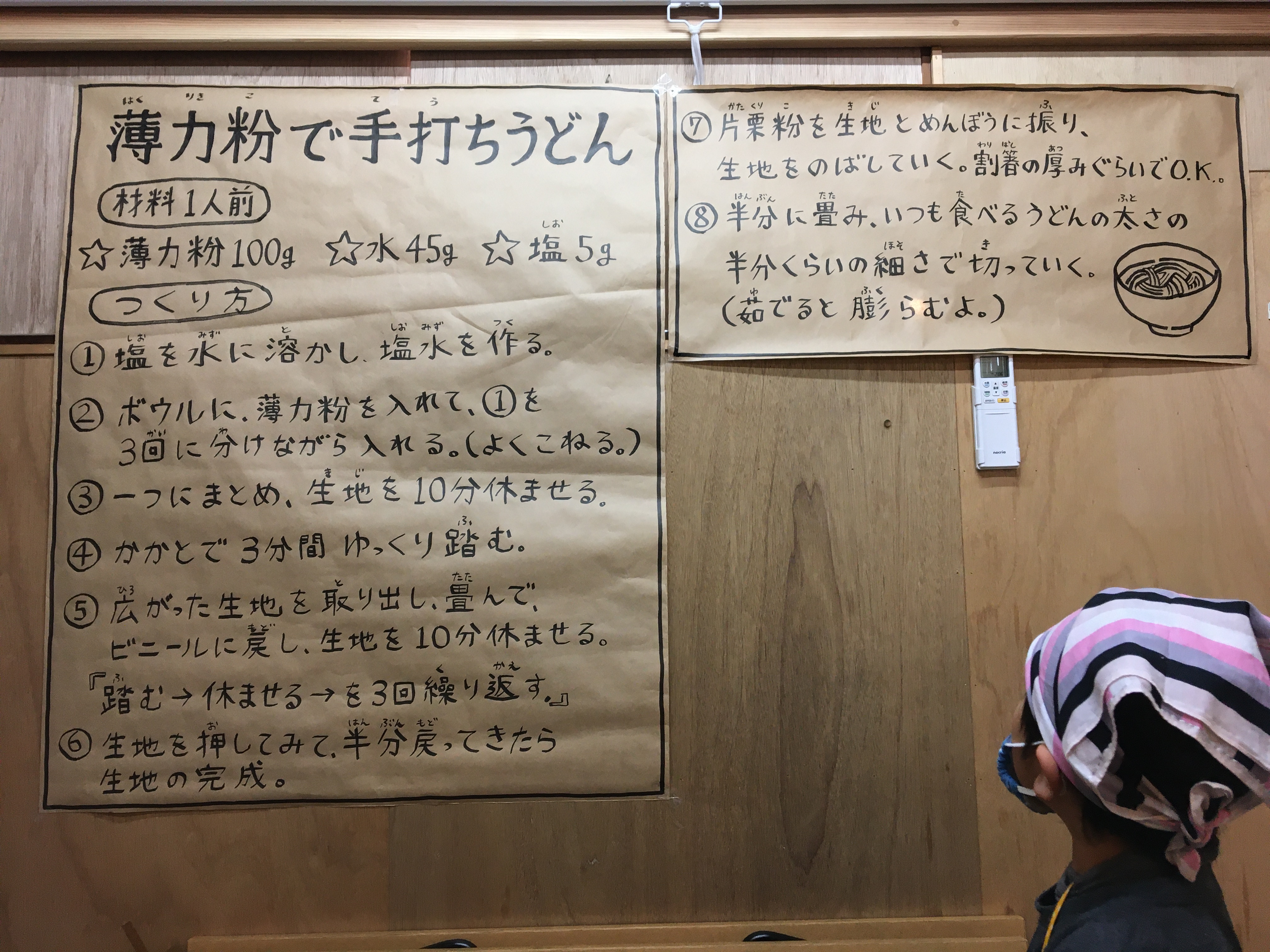

子ども達でも簡単に手打ちうどんが作れるように、バヤ先生が研究しレシピを作ってきてくれたようです。

まずはしっかり分量を計り、薄力粉、水、塩を箸で混ぜ合わせていきました。

そして、手でこねて一塊にしていく作業。

粘土のようにはなかなかまとまってくれず、力も要る作業なので、手の小さな低学年の子達は少し苦戦している様子でした。

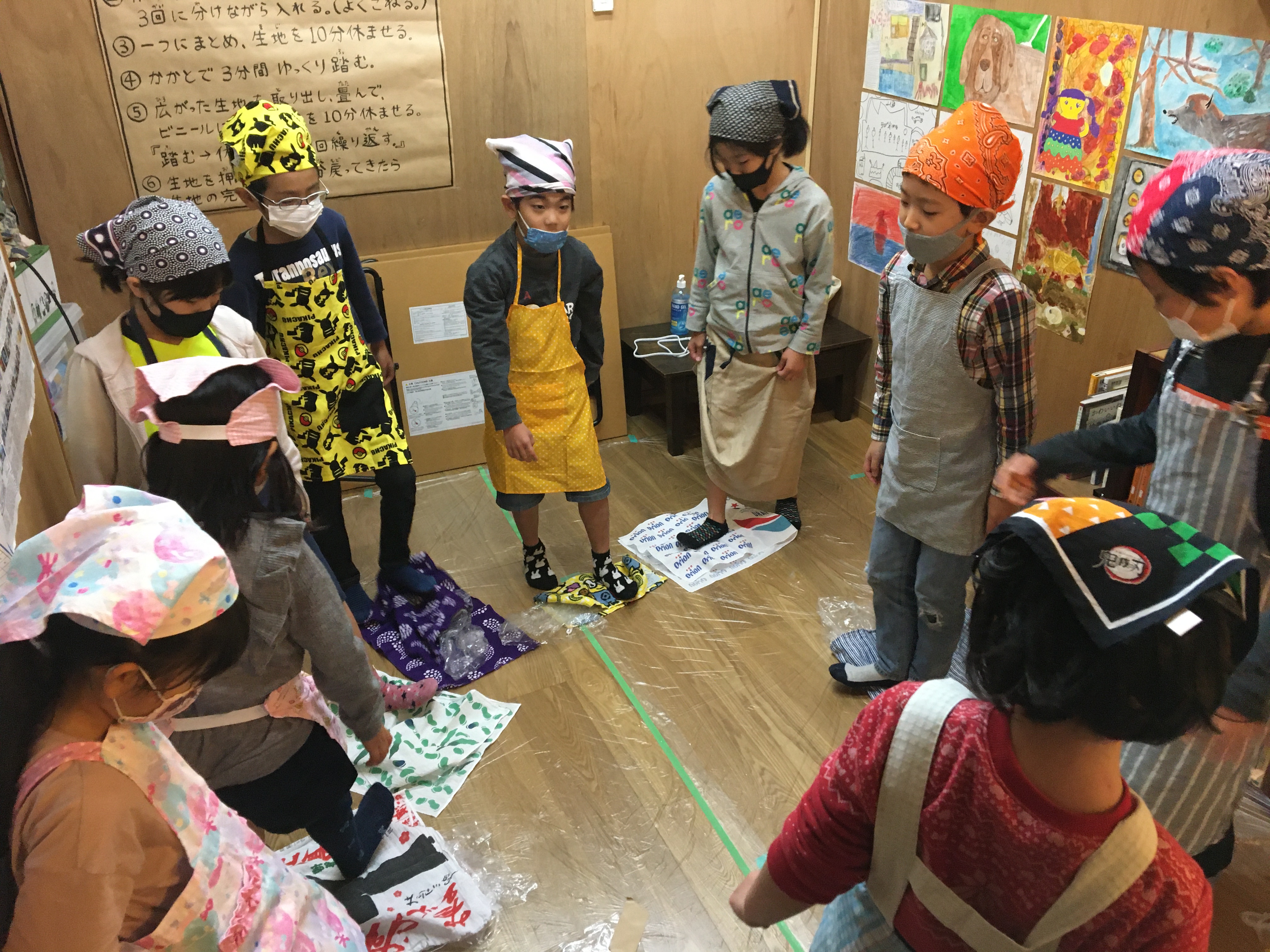

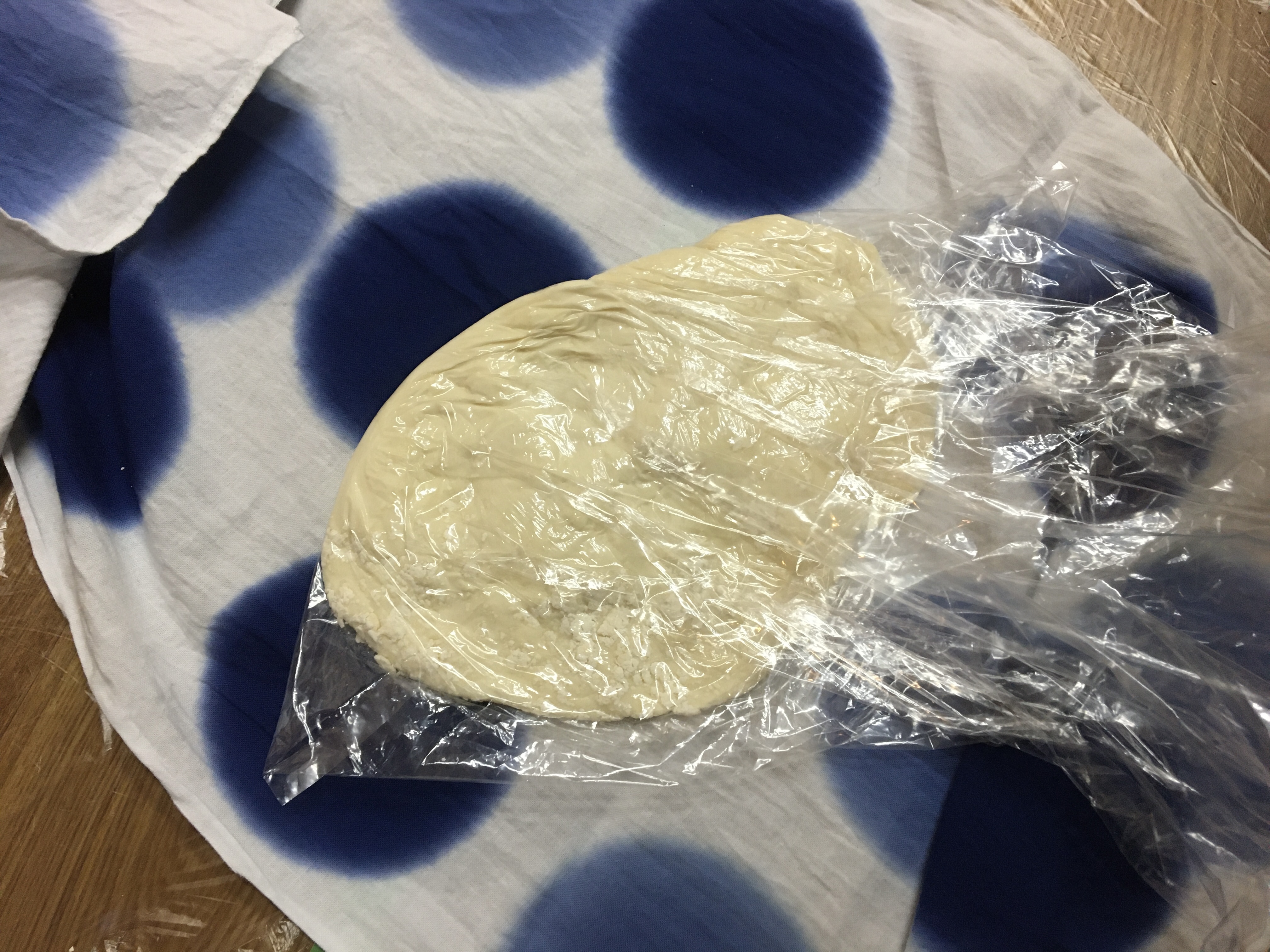

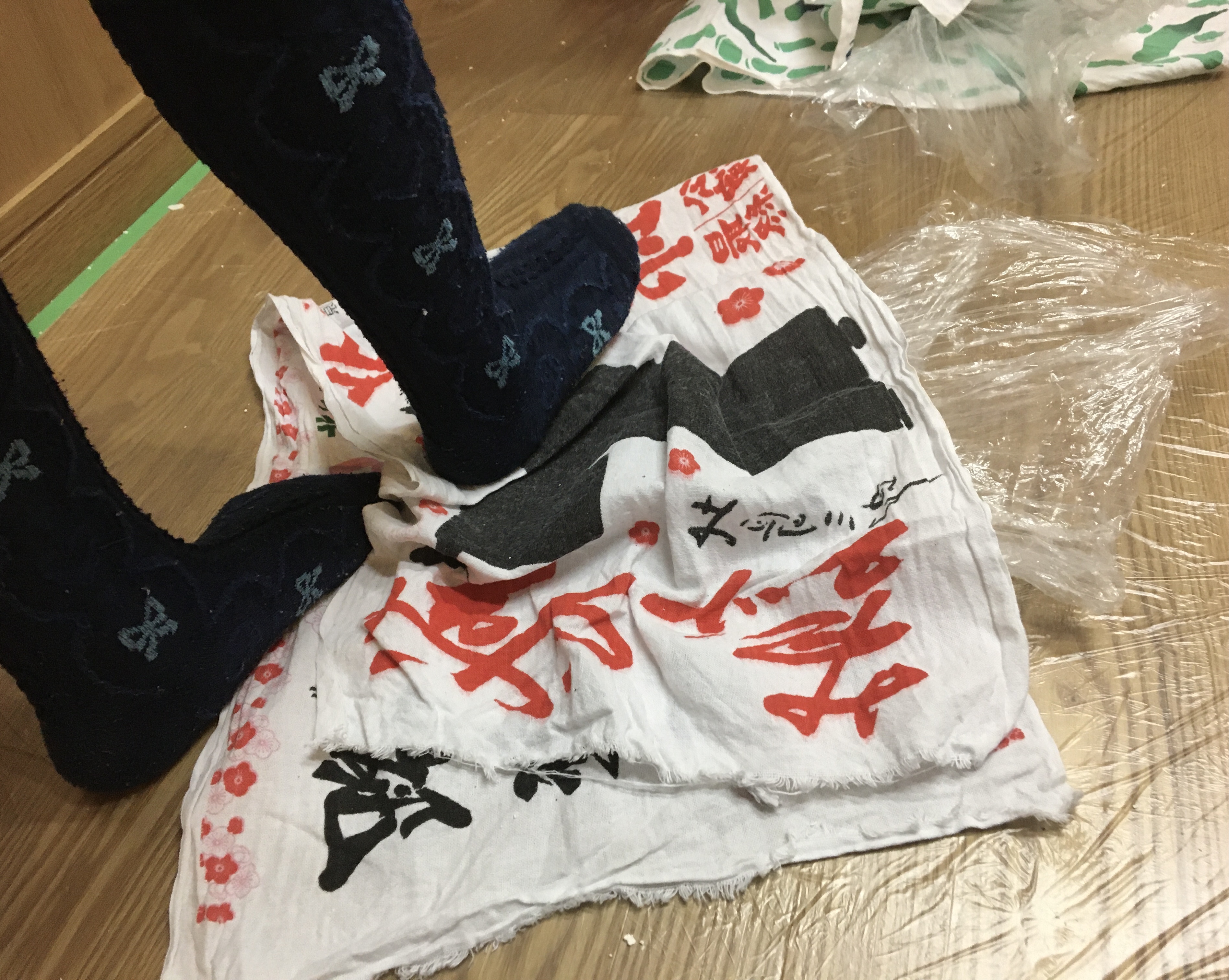

そして、手でこねた後は、ビニール袋と手ぬぐいでカバーをし、ゆっくりとかかとで踏んづけてこねていきました。

こちらの作業も地味ではありますが力の要る作業なので、体重が軽い子達は、先生の手助けもありながら頑張ってこねていました。

この「踏んづけて伸ばして、10分間生地を寝かせる」という工程を、3セット行いました。

10分寝かせている間は、「鬼滅の刃」鑑賞。

今回は3時間を大急ぎで使わないと完成できないタイムスケジュールだったのですが、子ども達は鬼滅の刃に釘付けで、踏む→休ませるのメリハリが驚くほどに出ていました。果たして鬼滅効果なのか、子ども達が優秀だったのか。

そして、生地を寝かせ終わった後は、生地を伸ばしていく作業。

パン屋さんみたいだ、と喜んでいる子がいましたが、確かに小さい頃は生地をめんぼうで伸ばしていく作業は少し憧れがあった気がします。

最後に細麺に切る作業。

細さを意識しながら丁寧に切り出していました。

そして、実食。

ごぼう天うどんと、カレーうどんを用意していたので、好きな方で食べてもらいました。

時間に追われながら急いでみんなで作った麺でしたが、とても美味しく茹で上がっていました。まばらな太さがむしろ手作り感が出ていましたし、子ども達が美味しそうに食べてくれていたので良かったです。

今回も参加してくれたみなさん、ありがとうございました。

次回は12月20日(日)、テーマは「クリスマス」です。ご予約お待ちしております。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

学び舎林間学校〜冬編〜

学び舎林間学校宿泊期間中はグループに分かれ、グループで行動を共にし、食事のメニューも子ども達が考え、子ども達でご飯を作ります。

そして、日中は山王学舎を中心に地域を探検して新しい自分達だけの地図を作ります。

大人でも歩いて測量しての地図作りはとても難しい作業。子ども達の素直で柔軟な頭から、ユニークな地図が生まれることを楽しみにしています。

お家を離れての3泊4日間は少し淋しさもあるかもしれませんが、子ども達だけの共同生活で、学びや規律、自主性を大きく育んでもらおうと思います。

去年の参加者は、前期・後期ともに山王学舎に普段通っている子よりも新規参加(山王学舎に初めて訪れる)子達がほとんどだったので、みんな初対面同士のようなメンバー構成になっていましたが、みんなすぐに打ち解け3泊4日を乗り切っていました。

新型コロナウィルスの影響で長期休暇が短縮されてしまいましたが、その分、これまでの冬休みとは少し違った濃密な4日間を過ごしてみるのも良いのではないでしょうか。

感染拡大防止を徹底した上で、子ども達が羽を伸ばせる時間を作り、成長を促す時間になれば良いなと思っております。

気になる方は、気軽にご連絡ください。

資料も郵送いたします。

⚫︎お問い合わせは特定非営利活動法人山王学舎まで

【電話】092-515-8752

【mail】info@sano-gakusha.or.jp

参加人数制限のお知らせ

お知らせ新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、山王学舎の参加人数を制限をさせていただく事になりましたので、お知らせいたします。

これまでは基本的に予約無しで、当日飛び入りでの参加を受け入れていたのですが、12月からは予約制・予約順で参加人数を制限させていただきます。

特に人数が多い金曜日と土曜日の美術時間と、子ども食堂へ参加希望の場合は、事前にお電話又はメールでのお問い合わせをお願いいたします。

金曜日、土曜日の美術時間(16:30〜18:00)の定員は5名。

子ども食堂の定員は子ども・大人含め10名となっております。

みなさまにはご迷惑をおかけしてしまい誠に恐れ入りますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

特定非営利活動法人山王学舎 﨑山修平

お米を寄付していただきました。

寄付この度、山王学舎に通う子ども達が喜んでくれればと、ある農家さんからお米をどっしりと送っていただきました。

普段のおやつや、子ども食堂等で毎月大量にお米を消費するので、とてもとても有り難く思います。

お米の重さとと共に寄付者様の思いも感じ取ることができ、スタッフ、子ども達一同、元気をいただけました。

心より感謝申し上げます。

このお気持ちをしっかりと運営、そして子ども達の活動へ繋げさせていただきます。