暑い夏が終わって、過ごしやすい秋が始まるこの時期に、山王学舎の2024年学び舎防災ダンボールキャンプを実施します!

近年多くなってきた大雨などの豪雨災害、そして地震。日本は多くの自然災害と共に暮らす社会です。これからはより災害についての危険性を学び、災害から身を守る防災、そして災害があったとしても二次災害を減らす減災を知っていかなくてはなりません。子ども達には災害について真剣に学び、キャンプを通じて楽しく身につく防災や減災について経験を高めてほしいと考えています。

「学び舎防災ダンボールキャンプ」

対象 小学生及び中学生35名(※最小開催人数17名※17名以上の応募が締め切りまでにない場合は開催いたしません)

日程 2024年10月12日(土)~10月14日(月祝)2泊3日

場所 長崎県松浦市福島町原免1051旧養源小学校

主催 特定非営利活動法人山王学舎

参加費用 30,000円

お申し込みは「山王学舎2024年度宿泊体験申し込みフォーム」よりお申込み頂き、お申し込み後山王学舎より、

〇学び舎防災ダンボールキャンプ〇詳細イベントスケジュール〇防災ダンボールキャンプお手続きについて〇お申込書〇返信封筒

上記を申し込み住所もしくは申し込みPCメールに送らせていただきます。お手続き詳細に従って申し込みや参加費の払い込みをお願い致します。

2024年9月9日(月)~学び舎防災ダンボールキャンプ申し込み開始 締め切り10月4日(金)迄

お申し込みは山王学舎2024年度宿泊体験申し込みフォーム→コチラから

今回の体験事業送迎について、「学び舎林間学校:夏編」と同じく福岡地域の皆様には現地までの保護者送迎をお願いしております(9月10日正式決定)。松浦市内の方々も直接福島町旧養源小学校までの送迎をお願いいたします。

初日10月12日(土)12:00~14:00の間にて自由登校(お昼ご飯を食べに来てね)

最終日10月14日(月祝)15:00~16:00に旧養源小学校にお迎え

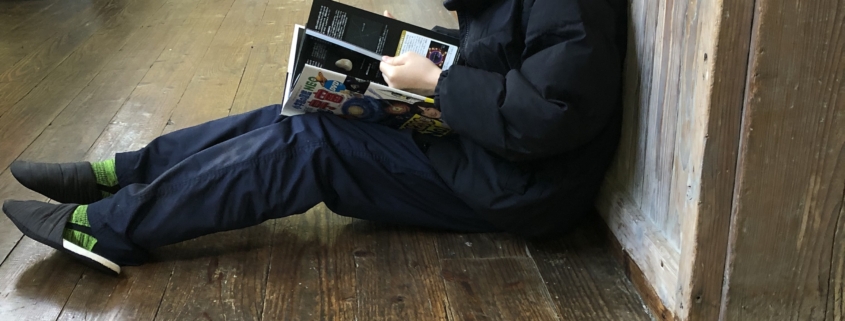

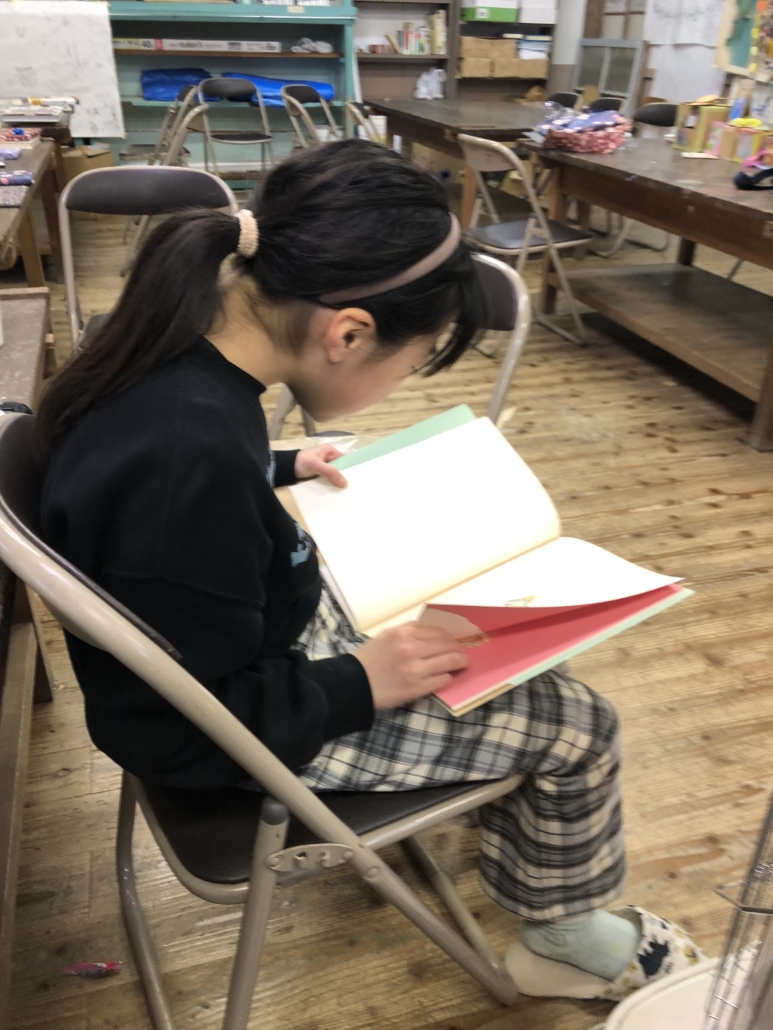

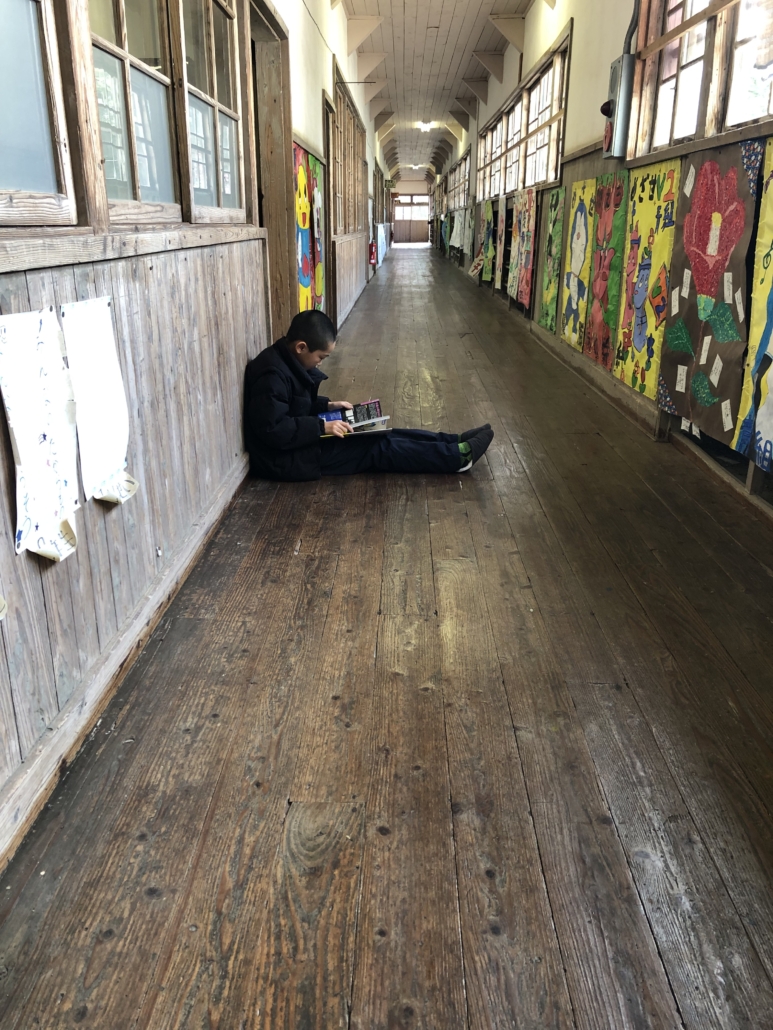

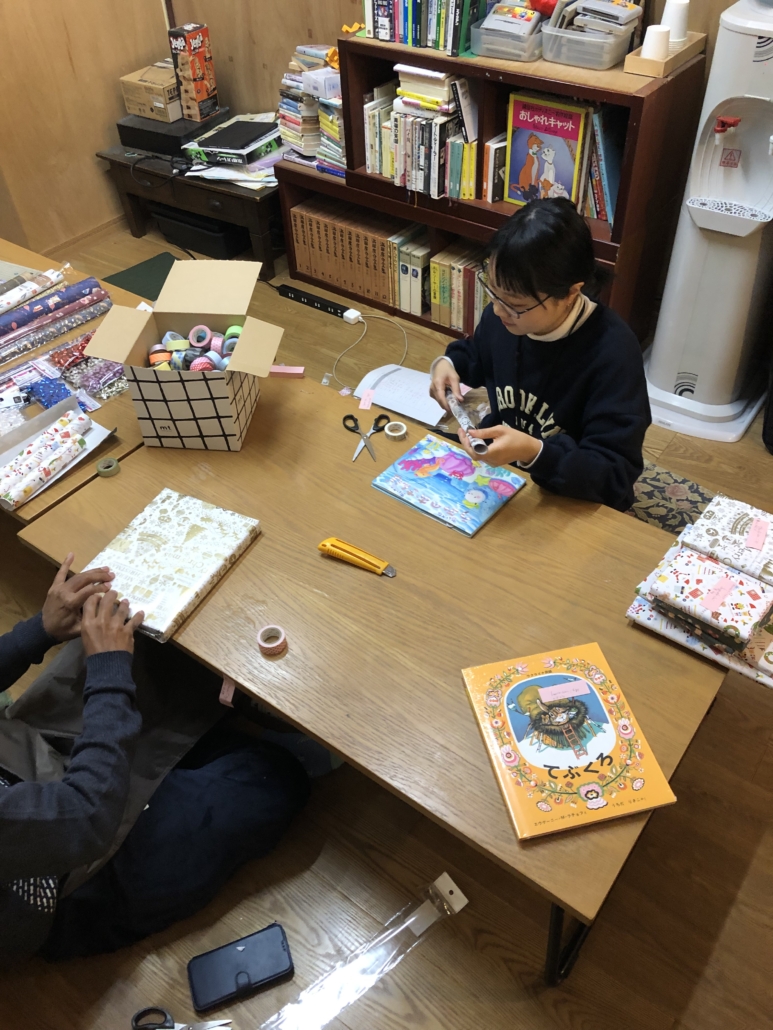

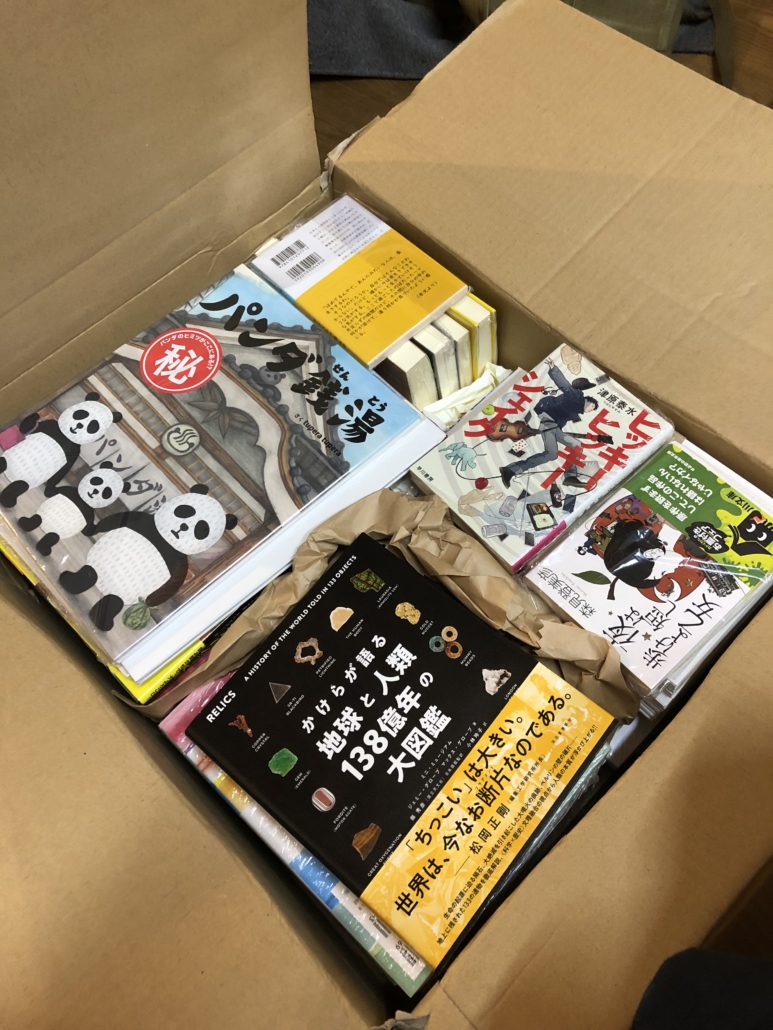

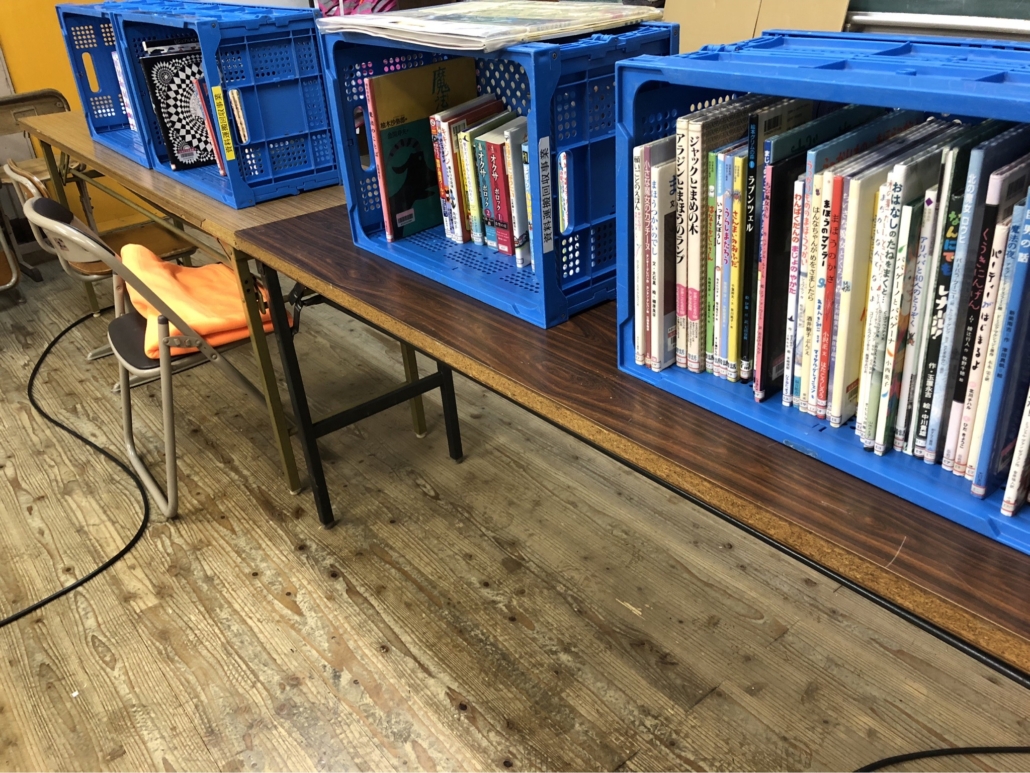

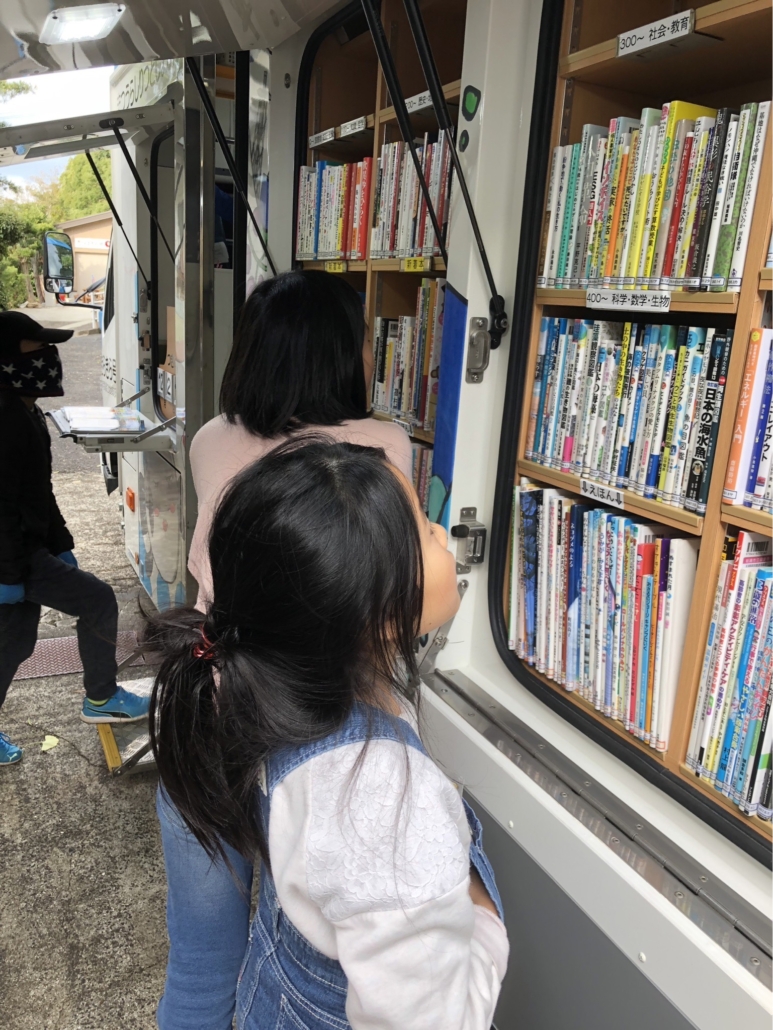

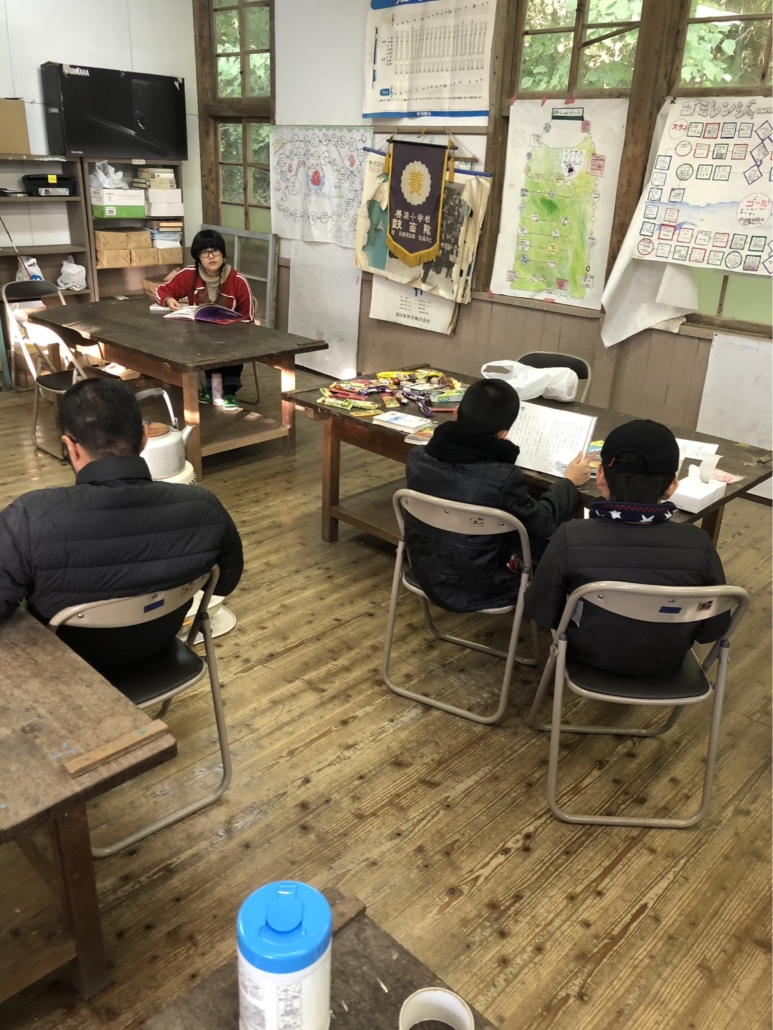

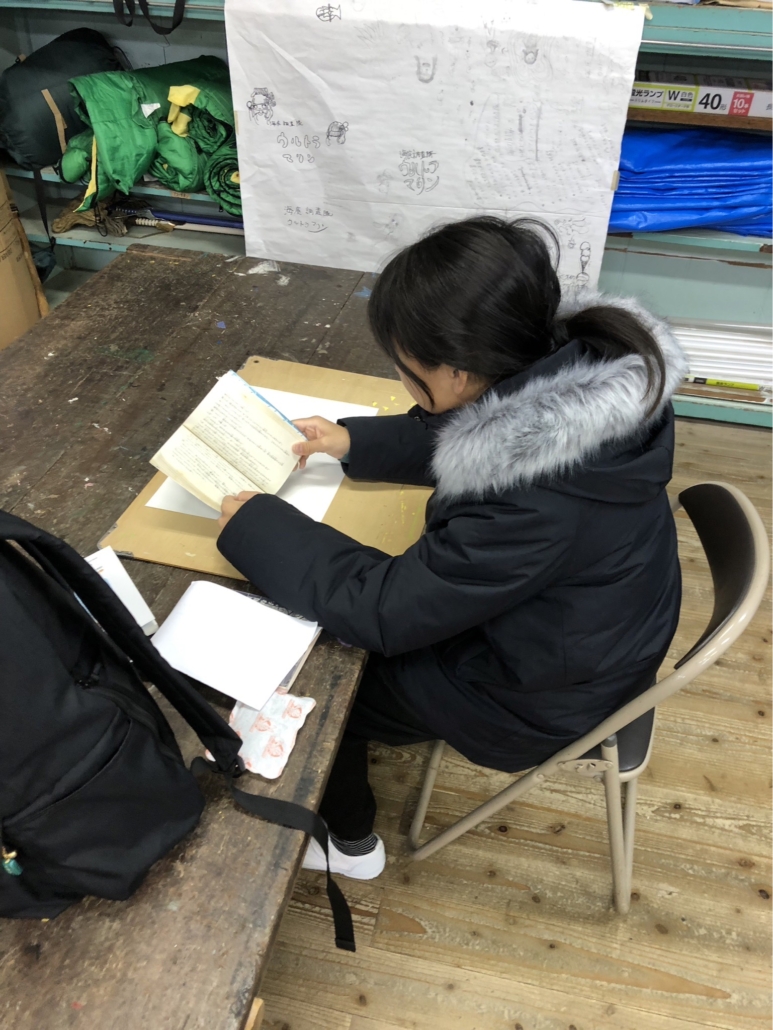

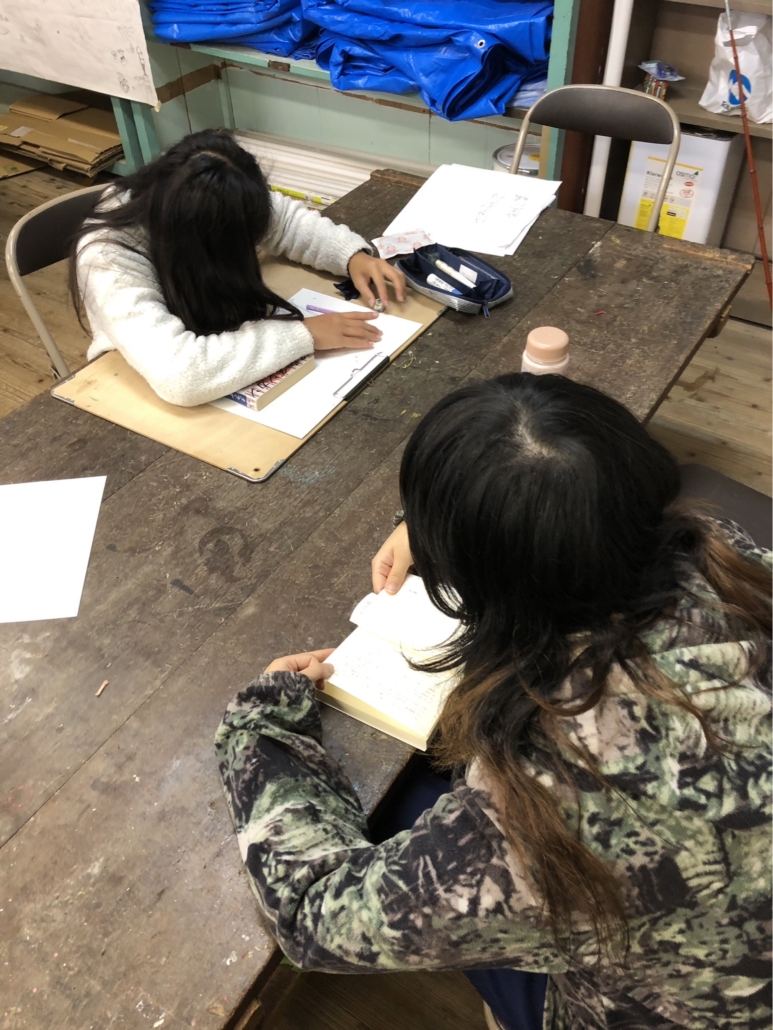

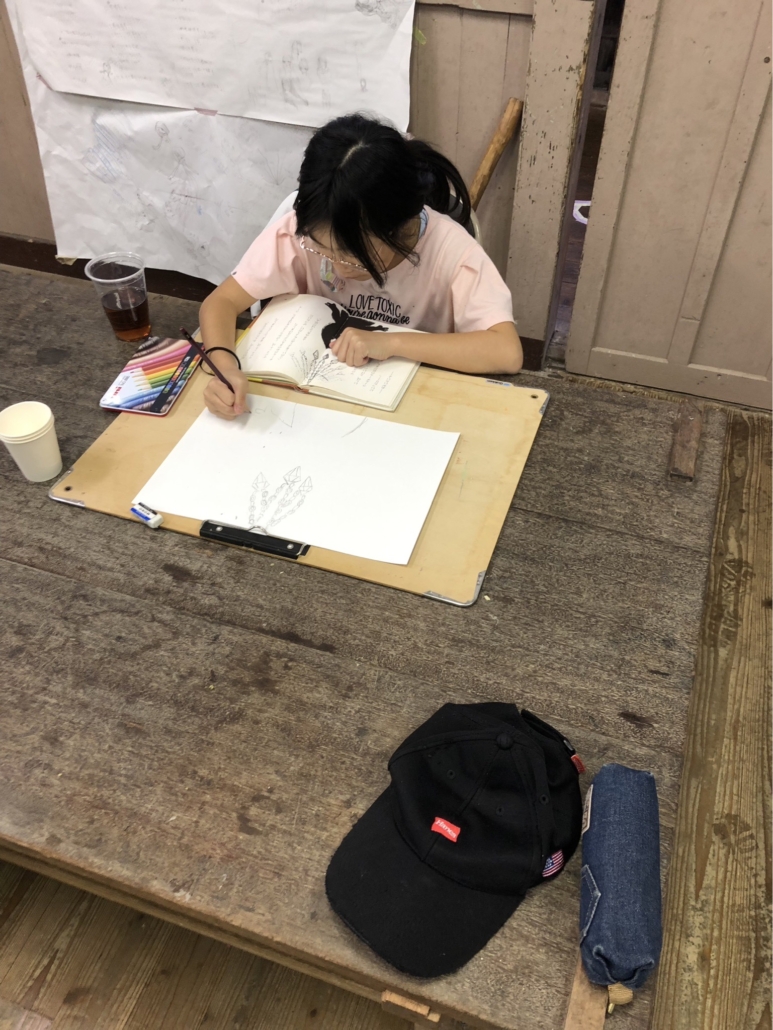

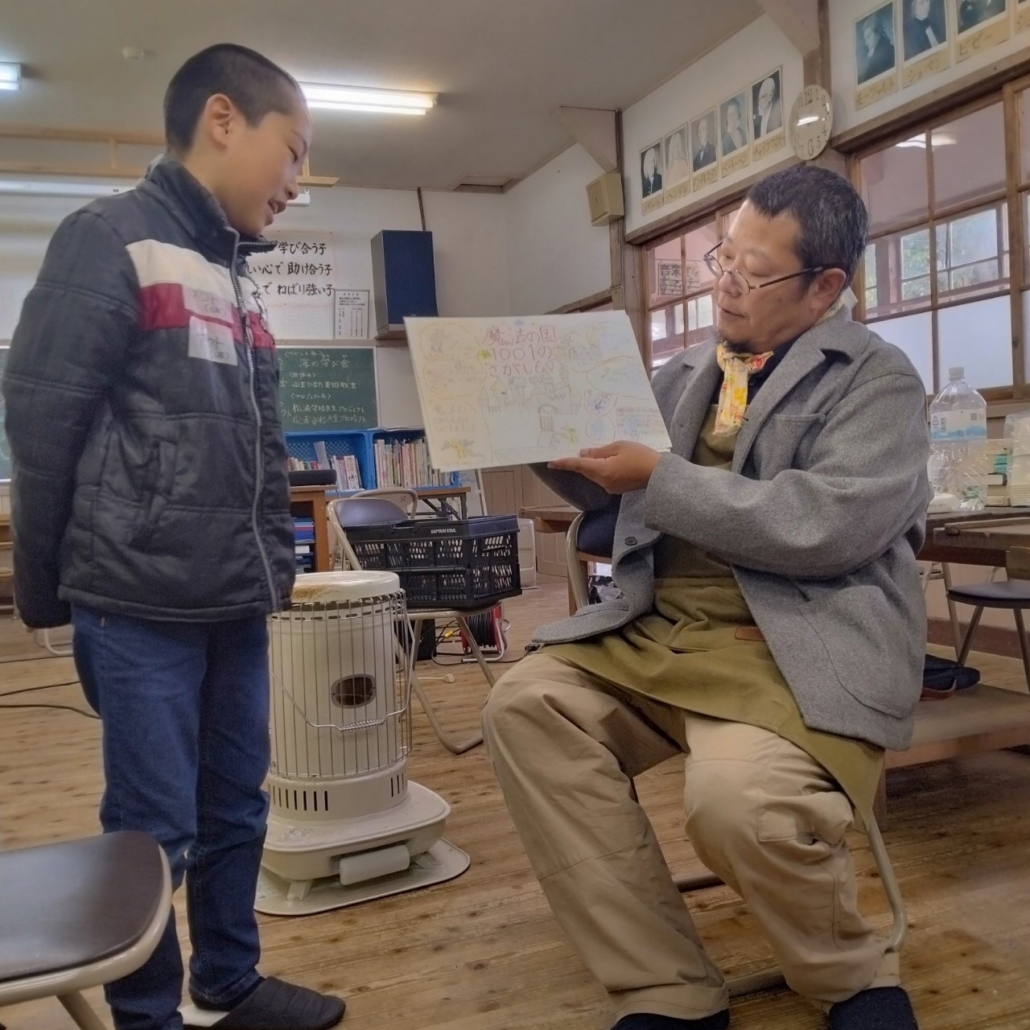

学び舎防災ダンボールキャンプの一番大きな特徴は、長崎県松浦市福島にある、今は使われなくなった木造校舎「旧養源小学校」を2年前より整備拡充して、子ども達の冒険舞台として整えることが出来ています。これまでも夏や冬の宿泊体験事業や各月で行われているお泊り読書体験など、多くの子ども達が旧養源小学校で過ごす子ども達だけの宿泊イベントを楽しんで学んで成長してもらっています。

より山王学舎の様々な活動を知りたい方は、

温かみのある木造校舎で子ども達が仲間となりながら2泊3日を過ごします。

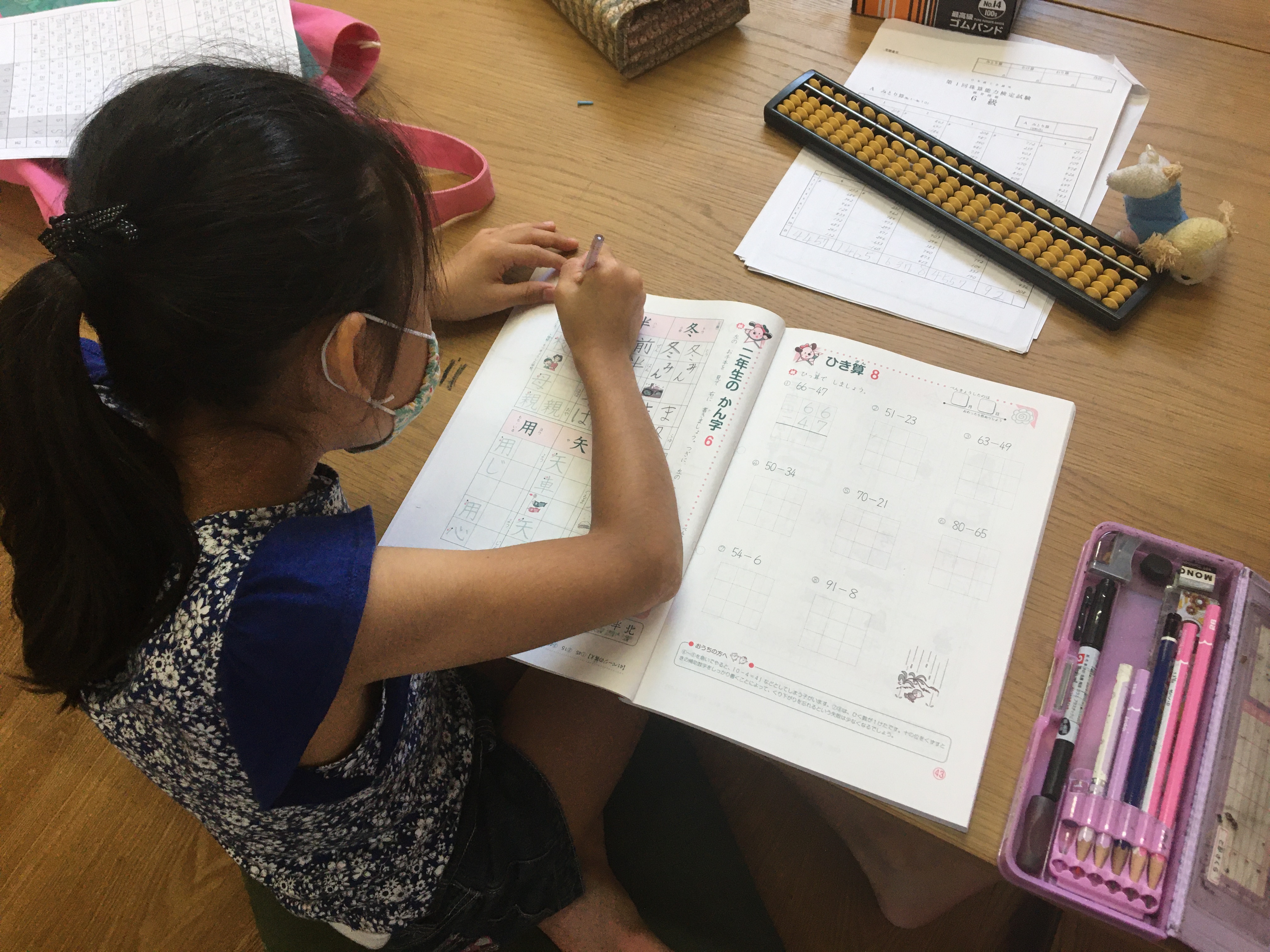

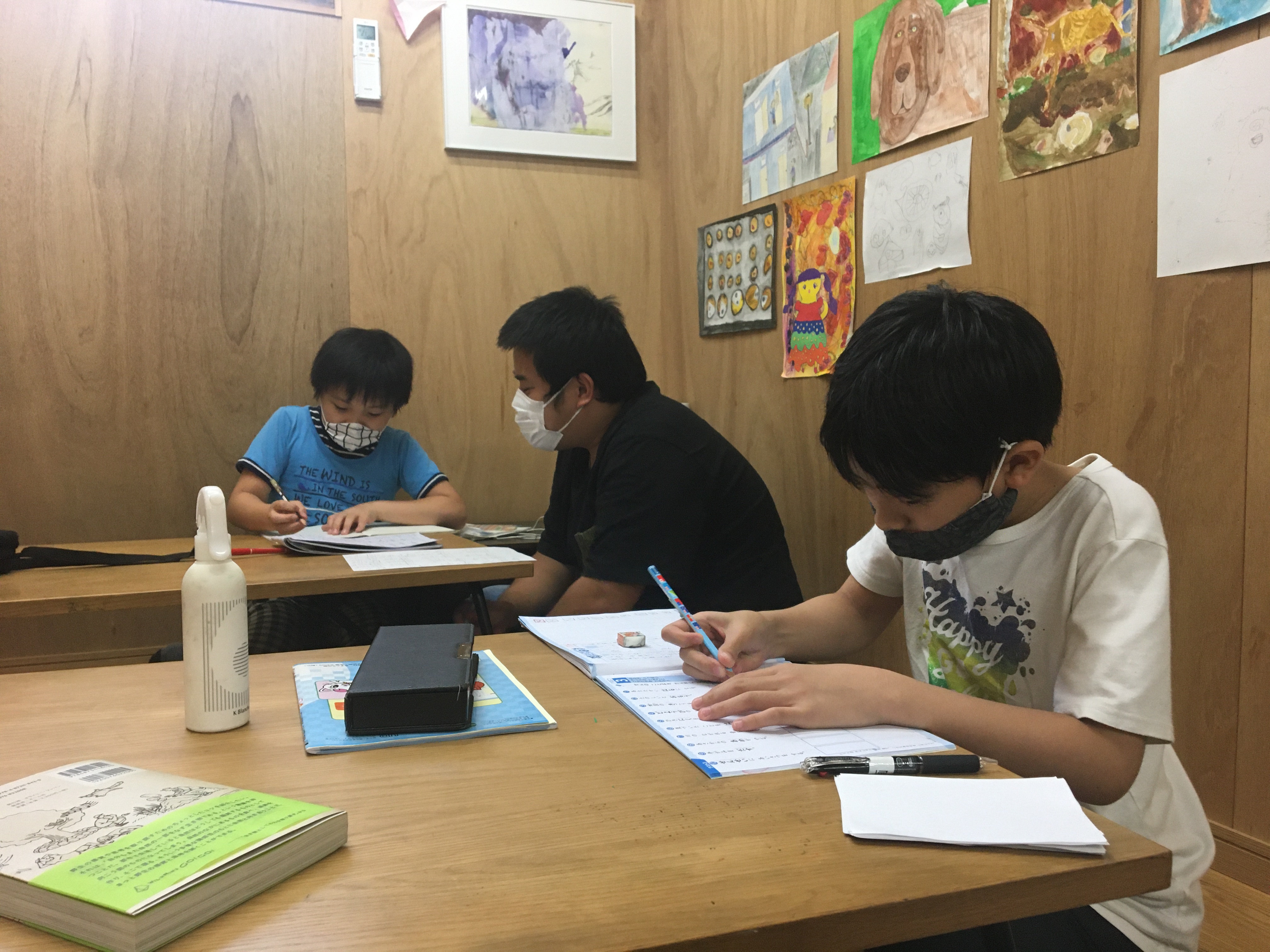

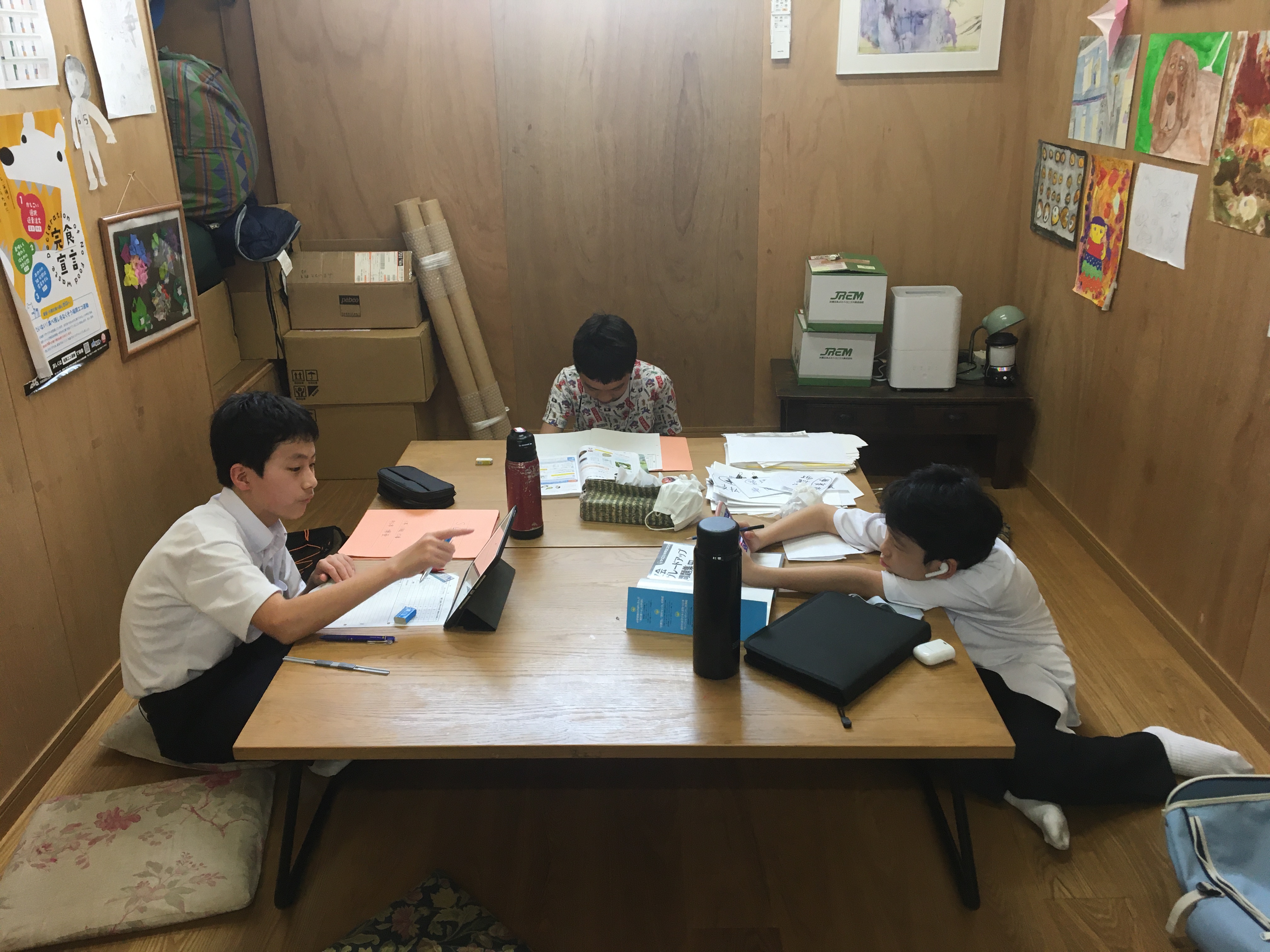

まずは様々な災害について学び、その時々自分たちはどのように過ごしたり、避難したりするのか学びましょう。

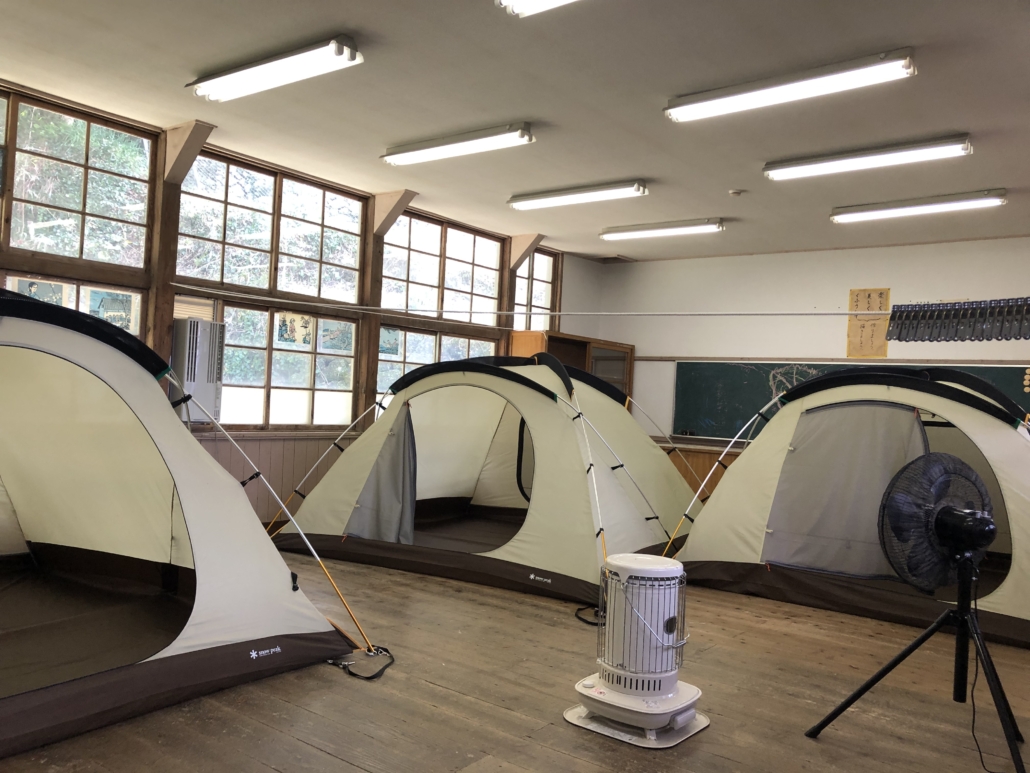

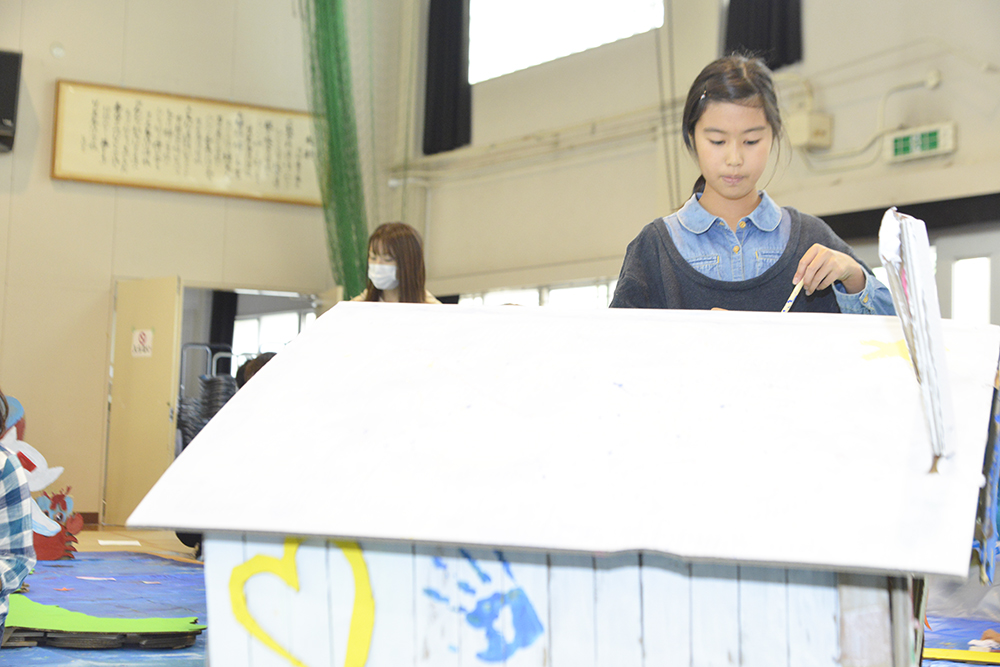

今回のキャンプ活動で一番大きな魅力は、なんといっても2泊3日の自分達の暮らすテントハウスをダンボールで作っちゃうということ!自宅から持参したダンボールと合わせて、オリジナルダンボールハウスを作りましょう!家の中の照明は豆電球のみの徹底ぶりですよ!

みんなが作るダンボールテントハウスは体育館で作り上げます!大きな材料を切り出して作り上げましょう!

時にはグループで、時には自分自身が考えて、魅力あるダンボールハウス作りに取り組みます!

オリジナルハウスなのでペイントもしっかりしたいですよね!

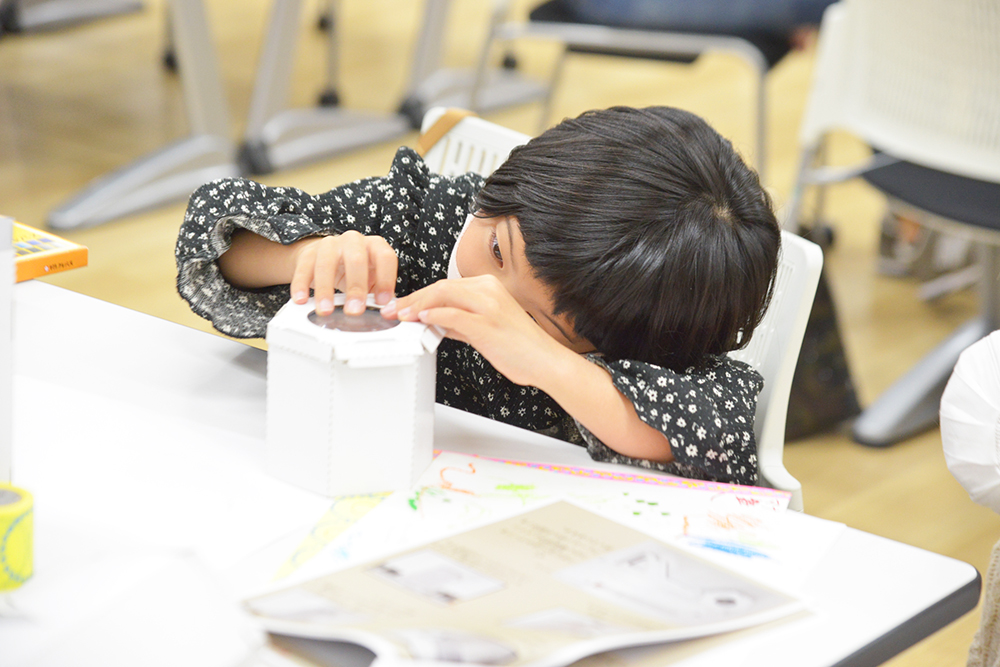

細部にもこだわって作る作る作る!子ども達の創造性が爆発です!

防災を学ぶ中で、食事をどうするかは欠かせません!キャンプならではの飯盒炊爨や、インスタントラーメン作り、そして防災食にチャレンジなど、プログラムをたくさん作りました!

もちろん松浦地元メシも美味しくいただきましょう!

自然に囲まれた中で学びと経験を深めます。

時には野生児にも戻って( ´∀` )

今回の学びと体験で、みんなでドラム缶風呂に挑戦!災害時に電気やお湯が出ない時に、自分達でお湯が沸かせるようにみんなで協力!

子ども達の中ではドラム缶の底はどうなっているか知らない人がいるので。こんな感じですのこを底に沈めて使います。

みんなほんわかしますよね( ´∀` )!(これまでの体験から参考です)

学び舎防災ダンボールキャンプは、こども達が自立して災害について学び、仲間と協調しながら作り上げるキャンプ活動です!

「学び舎防災ダンボールキャンプ」

対象 小学生及び中学生35名(※最小開催人数17名※17名以上の応募が締め切りまでにない場合は開催いたしません)

日程 2024年10月12日(土)~10月14日(月祝)2泊3日

場所 長崎県松浦市福島町原免1051旧養源小学校

主催 特定非営利活動法人山王学舎

参加費用 30,000円

今回の体験事業送迎について、「学び舎林間学校:夏編」と同じく福岡地域の皆様には現地までの保護者送迎をお願いしております(9月10日正式決定)。松浦市内の方々も直接福島町旧養源小学校までの送迎をお願いいたします。

初日10月12日(土)12:00~14:00の間にて自由登校(お昼ご飯を食べに来てね)

最終日10月14日(月祝)15:00~16:00に旧養源小学校にお迎え

お申し込みは「山王学舎2024年度宿泊体験申し込みフォーム」よりお申込み頂き、お申し込み後山王学舎より、

〇学び舎防災ダンボールキャンプ〇詳細イベントスケジュール〇防災ダンボールキャンプお手続きについて〇お申込書〇返信封筒

上記を申し込み住所もしくは申し込みPCメールに送らせていただきます。お手続き詳細に従って申し込みや参加費の払い込みをお願い致します。

2024年9月9日(月)~学び舎防災ダンボールキャンプ申し込み開始 締め切り10月4日(金)迄

お申し込みは山王学舎2024年度宿泊体験申し込みフォーム→コチラから

お問い合わせ

学び舎林間学校メール sannomanabi@gmail.com

担当連絡先 090-1349-3908(成田)

担当メール bazi_tohu@yahoo.co.jp